Nul Nul Nul

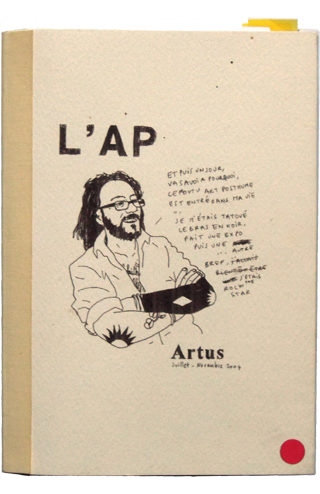

« Tout le monde connaît Artus mais personne ne connaît Artus. C’est de ce constat un peu simple qu’est né la volonté d’éditer un petit catalogue rétrospectif de son travail. Des grands dessins noirs et blancs aux performances engagées, c’est plutôt le chemin inverse qui est à découvrir. Des boutiques concepts à l’enfermement volontaire dans un grand magasin en passant par ses associations régulières avec des marques, créateurs où artistes, la pratique du blog, ou du texte, laisse à voir un Artus inconnu dont la multiplicité des faires ne laisse rien au hasard.

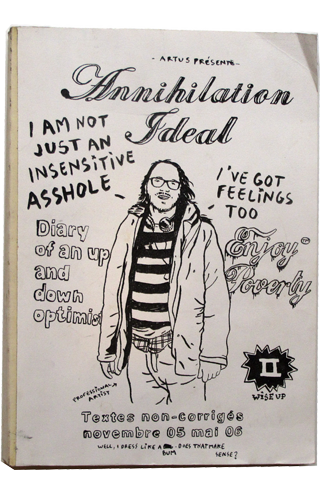

Souvent quand on parle d’Artus, on parle du personnage, du skateboarder ou de l’illustrateur, rarement de l’artiste dont le travail est pourtant connu de tous, sans être clairement identifié comme sien. Ni Artiste contemporain, ni street artiste, Artus se considère lui même comme un artiste posthume… Quelqu’un qui ne se soucie pas de sa reconnaissance de son vivant, préférant lui privilégier la vie et les rencontres, plutôt que le relationnel et le métier de ceux qui vont travailler « une attachée caisse dans le cerveau »…

Vous avez dit subversif ? »

Extrait d’un article de presse branché bête comme ses pieds.

De l’épicerie à l’art posthume en passant par FTBX

Artus, en 1998, vous fondez avec Ramdane Touhami, l’épicerie, un concept store à la renommée médiatique internationale. Pourriez-vous nous parler de l’exposition Pictures of Friends qui vous a lancé et nous exposer un peu ce projet ?

L’idée principale de l’épicerie était d’opposer l’amateurisme au professionnalisme du rien et à son inhumanité. Quand mon ami Ramdane, qui n’étais pas encore mon ami à l’époque, est venu me voir pour monter une boutique, nous avions tout se suite eu l’idée d’un « Supreme » Français. Tous deux issus de la culture skate, nous voulions créer un lieu de vie plutôt qu’un lieu d’art ou une simple boutique. Un endroit ou les gens aimeraient aller (et) se faire voir, une certaine image de la Factory en tête.

Nous avons travaillé sans relâche pendant des mois, à un rythme extrêmement soutenu, accumulant les fausses annonces d’ouverture et les expositions underground où je montrais mes diaporamas pendant que Ramdane offrait le thé à nos visiteurs. Très vite beaucoup de gens ont commencé à nous suivre. J’avais personnellement été très marqué par le travail de Nan Goldin, et je trouvais déjà que le monde de l’art, tel que je le percevais, faisait fausse route. Il y avait d’un côté l’art contemporain, et de l’autre la vraie vie, ou en tout cas ce qui me semblait la vraie vie. La rue, nos amis, les vrais gens. Nous commencions aussi à découvrir la mode et son système de fonctionnement très féodal et hiérarchique, pour ne pas dire élitiste, car tout le monde sait que dans la mode les gens sont très bêtes. Nous voulions proposer autre chose. Quelque chose de plus humain, de plus vrai, de plus ouvert, et je crois que nous avons réussis.

L’exposition Pictures of friends, regroupait les photos d’une dizaine d’amis, contrecollées sur bois au format 50×70 et recouvrait presque intégralement les murs de la galerie le jour de l’ouverture. Il y avait déjà cette esthétique bon marché, qui allait si bien selon moi avec les photos au flash, et la générosité du partage de vécu, qui est devenu l’une de mes marques de fabrique par la suite. Tout le monde a cru qu’il s’agissait d’une exposition de Yurgen Teller ou Terry Richardson, mais non, il s’agissait de nos potes. Et ils n’étaient pas photographes. Nous venions de démontrer le contraire !

Vous m’avez dit qu’une foule énorme était venue au vernissage, je crois même que l’émission Strip Tease vous suivait ce jour là ?

Oui, tout le monde était là, mannequins, célébrités, potes, journalistes, créateurs, artistes. Nous avons été les premiers à regrouper toute cette faune, Zevs, Space Invaders, les gens du magazine Jalouse, les petites mannequins vedette de l’époque, mais aussi les Zahm, Alex d’Ofr, mais je déteste le name dropping. Je me souviens de tout le monde cela dit, et beaucoup sont restés des amis, d’autres ne l’ont jamais été… Mais tout le monde pouvait entrer. Strip Tease, oui, c’est un sacré souvenir. Nous nous sommes fait avoir comme tant d’autres avant nous. Nous ne savions absolument pas quel était le principe de l’émission, et Ramdane me hurle dessus tout le temps de la préparation. Moi je vis ma vie, je m’en fous. Je déballe les œuvres, pense en terme d’organisation du lieu, et ne me laisse absolument pas démonter par mon pote qui à l’époque avait tout de la racaille qui ne sait pas encore parler aux gens, et dont l’ambition, la volonté de s’en sortir est plus forte que tout. Il y aurait tellement d’anecdotes à raconter sur l’époque. Le problème de la télé réalité, c’est que l’angle est toujours choisi pour que l’on rie au dépend de ceux qui sont filmés. Malgré cela je crois que Strip Tease, de par le choix des personnes, est sans doute une alternative intéressante à ce genre de pornographie.

Quand vous dites que « tout le monde était là », avez vous conscience que vous inscriviez un air du temps ? Marc Jacobs travaillait avec vous, Jeremy Scott, vous avez aussi été les premiers à vous intéresser à la scène du street art naissante. A les aider. Je pense ici surtout à Zevs que vous avez fait entrer par la suite chez Patricia Dorfmann et dans votre autre boutique, pour Levi’s….

Je me suis toujours énormément intéressé à ce qui se passait autour de moi, même si je continue de me questionner sur les raisons qui nous poussent à faire les choses. Est-ce le hasard, le destin, les choix qui font de nous ce que nous sommes ? Je ne sais pas. Il y a des artistes que nous avons démarchés, d’autres qui sont venus d’eux même. C’est vrai que pendant un temps relativement court nous avons été au centre de tout, et personne ne s’y est trompé. C’est dommage qu’internet n’ai pas existé à l’époque d’ailleurs car il ne reste presque pas d’archives de tout cela. Par la suite j’ai continué de travailler environné de cette aura. J’ai aussi été un des premiers à montrer le travail de Cyprien Gaillard sur son projet Daltonism, ou à présenter l’artiste Jr à la scène du street art. Certains s’en souviennent d’autres pas. Mon plus grand regret avec l’épicerie est de ne pas avoir pu pousser plus des artistes auxquels je croyais énormément et auxquels je continue de croire, Fred Mathias qui s’est exilé en Bretagne, Th, Th, qui continue sa route alternative…. Pour inscrire un air du temps comme vous dites il aurait fallu sortir un livre, collecter les traces, être organisé, nous étions tout sauf cela. Crier notre prédominance, l’inscrire à coup d’arrogance, mais ce n’était pas nous.

J’ai entendu dire que le magasin Le Printemps Homme s’était beaucoup inspiré de vous à l’époque, que vous aviez été contacté par Jérôme Sanz pour la création du palais de Tokyo, et que la galerie Yvon Lambert vous avait consulté pour écrire un article sur l’évolution des galeries… Et que vous aviez une expo en préparation pour le Musée d’Art Moderne. Que s’est-il passé. Pourquoi n’as-t-on pas plus entendu parler de vous par la suite ?

Ma mère, que je n’avais pas vue depuis près de vingt ans est venue vivre avec moi dans mon quinze mètre carrés. Il a fallu trouver des solutions. Avec la chute de l’épicerie, pour des raisons moins financières que d’égo, je devais trouver du travail vite pour subvenir à ses besoins, la loger etc. J’ai donc du tout mettre en stand by et accepter un job en tant que directeur du magasin image de la marque Levi’s, NIM, dans lequel j’ai crée un petit espace galerie qui a pas mal fait parler de lui. Il y a tellement peu de créativité dans les boutiques aujourd’hui… Je me suis aussi associé à la galeriste Patricia Dorfmann sur le projet APA, toujours plus ou moins avec les mêmes artistes que je « représentais », même si je n’avais aucun contrat avec eux. Pour ce qui est du Printemps Homme de Jérôme Sanz ou d’Yvon Lambert je n’ai pas grand-chose à dire, par contre c’est vrai que j’ai démarché différents musées pour créer une exposition sur le thème de l’art posthume, ou je demandais a des amis, pas forcément artistes, de me proposer en deux minutes chronos, une installation sur dix mètres carrés qui leur ressemble. Beaubourg et le Palais de Tokyo m’ont reçu, de même que les gens du musée d’art moderne, mais rien n’a abouti. Il fallait s’occuper de trouver un lit médicalisé, faire des allers retours en hôpital, chez les assistantes sociales, etc. Mais je ne regrette rien. J’ai pu retrouver ma mère et c’était sans doute plus important. Et puis il y a la série photo que j’ai faite avec elle et les deux films qui finalement parlent beaucoup aussi du monde dans lequel on vit. Comme s’il y avait eu une énorme intrusion de réalité qui m’avait tout d’un coup rappelé à moi-même et que personne n’avait vraiment compris.

Pour en revenir à votre travail artistique, considérez vous que l’épicerie fasse partie de votre œuvre ?

C’est difficile de dire oui ou non. Est-ce que le fait de dire un jour que l’on sera « riche et célèbre », suffisant pour entériner la décision d’être artiste ? De l’être aux yeux de tous je veux dire ? Et, le succès venant, de considérer celui-ci comme de l’art parce qu’on « le savait » ? Si l’épicerie n’a pas été perçue comme une œuvre alors celle-ci n’en étais pas une. En même temps, quand, par exemple, nous décidons un jour de louer un tank et de nous balader dans le marais sans autorisation escorté par deux jeeps et une limousine, habillés en militaires pour lancer « notre image », je crois que l’on peut définitivement considérer cela comme une performance. Tout dépend de la logique d’ensemble. La factory de Warhol était-elle de l’art ? Bien sûr dans ce sens qu’elle faisait partie de la démarche plus générale de Warhol. D’ailleurs c’est peut-être la seule chose qui me plait dans l’œuvre de Warhol, sa factory. Ses films aussi. Le fait de ne pas juger, de laisser les choses arriver. Ses portraits, le pop art, tout cela m’intéresse moins.

On dit souvent pourtant que vos dessins ressemblent à ceux de Lichtenstein, ou à Pettibon, tout cela participe de la culture populaire, non ?

Oui, je suis très attiré par cette culture. Je passe beaucoup de temps au cinéma, à regarder des merdes américaines. C’est une habitude que j’avais prise petit, en marge du cinéma de minuit et des films d’arts et d’essais que je voyais avec ma mère et ses amis. C’est un bon complément. Souvent on nous dit qu’il faut choisir notre camp, et si ne choisir aucun camp était aussi un choix ? Tout faire, tout voir, tout vivre, ne pas cloisonner. Lichtenstein ou Pettibon ? Artus. Je dirais Artus. Je me fous que mon travail ressemble à tel ou tel autre. Je le crois unique car nous sommes tous uniques et pas à mettre dans des cases. De l’art ou pas de l’art ? De la vie.

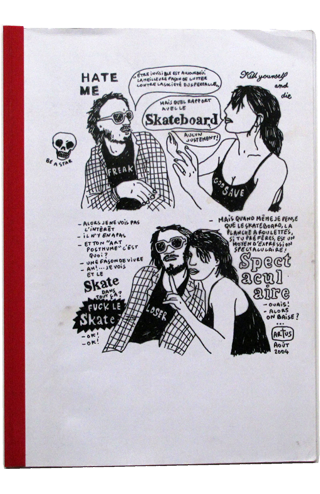

Mais il y a une certaine logique dans votre travail ? Au début vous travaillez beaucoup sur les faires valoirs, et il y avait aussi la pratique du fanzine…

Récupérer des images, détourner. Issu de la culture liée au skateboard j’ai très vite été confronté à tout cela. La ville. Tiens, je n’avais pas pensé à ce jeu de mots Ville, qui donne Vie si l’on enlève les deux L… Le faire valoir n’est jamais qu’un moyen de montrer l’objet sous un autre jour. Je n’aime pas la fontaine de Duchamp dans un musée, mais j’adore pisser dans une œuvre d’art. Vous voyez ce que je veux dire ? Que ma vie soit transfigurée par la vision que je porte sur elle. De l’épicerie à Pictures of friends en passant par l’art posthume, c’est effectivement la même logique qui est à l’œuvre, la même quand je deviens DA chez Levi’s ou associé de Patricia Dorfmann sur des projets, Curator comme on dirait maintenant ou commissaire d’expo, petit flic quoi… Je me perds. Donner à voir, partager une expérience. Passer de la transfiguration du banal à tout est art et a tout le monde peut être artiste. Décréter artiste comme d’autres décrètent art. Un jour, une heure, quinze minutes. Bien sûr que le legs de Warhol ou celui de Duchamp sont importants, mais ce n’et pas de ce côté de l’art que j’ai l’impression de venir, et sans doute ce qui fait que j’ai un jour préféré tourner le dos au succès qui s’offrait à moi. M’occuper de ma mère plutôt que jouer des coudes pour y arriver. Arriver où, et pourquoi ?

Vous avez pour référence Malevitch et Guy Debord, quoi que vous ne soyez pas très sur de l’influence de ce dernier dans votre travail.

Ils étaient tous les deux des grands révolutionnaires, peut-être pas avec les fusils et les bombes, mais des révolutionnaires d’un autre genre, aujourd’hui on dirait des terroristes. Guy Debord était un ami de ma mère, le carré de Malevitch m’a sauvé de la délinquance et m’a permit de devenir artiste, c’est de cela dont j’ai envie de parler, pas de la cote de telle ou telle œuvre, et de son imbrication dans le marché. Je n’ai rien contre les grands artistes contemporains car je considère que vu la difficulté du métier d’artiste, il faut beaucoup d’opiniâtreté, de foi presque pour y arriver. Je ne veux pas croire que les artistes soient des falsificateurs. J’ai envie de croire aux artistes, quels qu’ils soient. Mais en même temps je déteste l’art contemporain pour ce qu’il représente, les galeries en fond de cour, les petits textes qui expliquent et justifient.

Montrer de l’art dans une boutique, une vitrine, en dehors des institutions, c’est pour moi faire preuve de résistance, ou de subversion. La subversion de Koons ou de Murakami ne m’intéresse pas car je n’aime pas la forme de leur travail. Je le trouve de tellement mauvais goût. Et on aura beau me dire que c’est justement là l’un des sujets de leur œuvre, le fameux kitch… Je n’en ai rien à faire du Kitch. J’aime l’art engagé des années soixante dix, à la limite de l’étude sociologique, les choses un peu compliquées, pas les choses tape à l’œil. Même si j’adore le travail de Jr, qui semble être l’artiste Français le plus prometteur du moment, j’ai du mal à ne pas le considérer comme l’expression d’un certain opportunisme. Le fait qu’il fasse son travail depuis toujours, sa gentillesse, me font le respecter plus que beaucoup d’autres, mais je ne suis pas persuadé. Cela dit, dans sa dernière expo dans une grande galerie, certains tirages qui avaient comme fondu dans le bois des maisons sur lesquelles il avait collé ses affiches et qui étaient présentes dans le lieu étaient d’une grande beauté. J’en ai rêvé plusieurs nuits de suite.

C’est amusant que nous dérivions sur le street art.

Oui, mais ce n’est pas étonnant, j’ai passé tant d’heures dans les rues, à regarder les murs, les gens, leurs beauté. Les graffitis historiques comme j’appelle cela. Discuté avec tant de personnes qui avaient envie de participer à la traversée du miroir comme dit Prévert. L’art contemporain ne fait rien pour la traversée du miroir, il aurait même plutôt tendance à dire chacun sa place. Attention domaine hautement codifié. J’aime bien plus les faiseurs que les regardeurs et les donneurs de leçon. Vous voulez faire, faites. Même en slogan de marque cela marche. C’est d’ailleurs ces mêmes marques qui mécènent toute la culture alternative aujourd’hui, ce qui crée un rapport très bizarre entre les artistes et la reconnaissance. Je ne sais pas comment le dire autrement. Un bon artiste peut-il travailler avec des marques sans se vendre ? La réponse la plus évidente pourrait sembler non, et pourtant. Quand on voit le travail de Ben par exemple, tel qu’il est encensé par Hans Ulrish Obrist. Il faut du temps pour comprendre les choses, du recul. Très peu en ont suffisamment. Je pense qu’il s’agit principalement de peur et d’incompréhension. Quand je vois que des artistes comme Zevs ou Space Invaders sont à peine soutenus par l’état français, pour ne pas dire pas, et la côte de gens comme Banksy à l’étranger… Vous savez, au final je n’aime pas vraiment le street art, mais il est sans aucun doute la forme d’art la plus intéressante aujourd’hui, car il tente de ne dépendre de personne – quoi que ce ne soit pas le cas.

Nous n’avons pas parlé de la culture Punk, qui est aussi très présente dans votre travail.

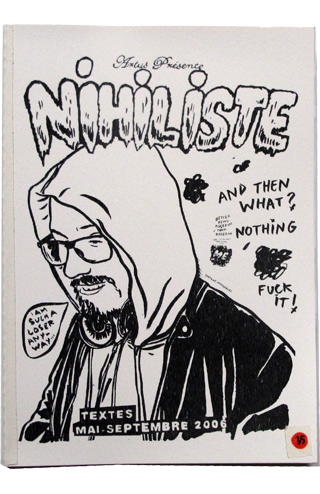

Je suis un skateboarder, j’ai un bras tatoué en noir, j’ai fait beaucoup de Fanzines dans ma vie, des trucs tirés à douze ou vingt quatre exemplaires. Presque toute mon œuvre porte des signes qui indiquent no copyright, no fuckin copyright. Je suis pour que l’information circule et aussi pour l’entrisme, cette nouvelle notion du markéting moderne (encore une). Je ne suis pas un punk. Je suis complètement pro-futur et très curieux de ce qui se prépare et se dessine à l’horizon. J’ai quarante ans, c’est déjà vieux pour internet, les téléphones portables etc. Dire non à l’institution c’est dire oui aux financements alternatifs, et où trouver de l’argent aujourd’hui quand les supports papiers sont en train de disparaître progressivement. Trouver de l’argent pour faire des livres, produire de œuvres. Laisser une trace que d’autres puissent posséder et acquérir. Je ne parle pas des grandes œuvres là, dont l’unicité fait la qualité, mais de tout le reste. Dans le manifeste de l’art posthume, nous avions écrit : s’en revendique qui veut. Mon premier fanzine « à parution irrégulière, skate oblige » était libre de droits, entendre par là que n’importe qui pouvait s’approprier le titre sans même nous le demander. L’épicerie clamait le droit de faire pour tous, même mal, et l’égalité entre nos amis et tous ces créateurs plus branchés les uns que les autres. J’ai nagé dans tout cela. Comment aller aujourd’hui vers l’art contemporain et son immatérialité crasse. Les œuvres produites en série, les idées plus que les œuvres, l’absence de la main de l’artiste, du geste, du vécu. J’emmerde tout cela, c’est autre chose que je cherche. Puissais-je le trouver. Et tant pis si ce n’est pas aussi clair qu’un dossier de presse bien écrit par l’un de mes cent vingt assistants.

Je n’ai autour de moi que des gens que j’aime, et j’aimerais que cela reste ainsi.

De « Sleeping Pornography » à « Consumérisme »

Artus, en 2000, vous décidez de vous installer dans les vitrines du grand magasin le Printemps Haussman, un peu avant que le phénomène de télé-réalité n’envahisse nos écrans. Pourriez-vous nous expliquer comment vous est venu cette idée ?

Toutes les performances ont souvent plusieurs explications, comme il n’y en a pas une meilleure que l’autre je vais tenter de raconter les choses chronologiquement, comme je le fait souvent. Ce qui est étonnant avec Sleeping… pornography c’est que je pense qu’il s’agit de mon œuvre à la fois la plus célèbre et la plus méconnue. Il pourrait en avoir été autrement, et c’était justement le but de cette œuvre de démontrer cela. Le pouvoir des médias, la célébrité, la façon dont le fait de vouloir être connu influe sur nos vies. Au début, du temps de l’épicerie, nous avions proposé avec une amie une carte blanche laissée aux artistes dans les vitrines du Printemps, mais nous n’avions eu aucun retour. Un an plus tard le Printemps me rappelle en me disant : voilà, nous avons eu une idée, nous voudrions laisser une carte blanche aux artistes dans les vitrines et nous voudrions savoir si vous pourriez nous aider. Les artistes en questions correspondent plus ou moins à la liste que nous avions donné quelques temps auparavant (Zevs, André, Jeremy Scott, Yurgen Ostarhild…) et je n’accepte de les mettre en contact avec ces derniers qu’à la condition de pouvoir moi aussi bénéficier d’une vitrine pour y installer le contenu de ma chambre qui est alors en travaux.

Partant de l’idée que « si l’on doit un jour connu pour et par son œuvre et que cela sous entende forcément qu’on lise un jour cette dernière à la lumière de notre vie, et donc l’application d’une éthique stricte dans l’une comme dans l’autre », je décide de m’installer dans les vitrines. Comment expliquer autrement que par cette phrase qui figurera plus tard dans le manifeste de l’art posthume, les raisons qui me poussent à m’exposer ainsi. Trouver dans la vie des artistes les raisons de l’œuvre et donc accepter que l’on puisse un jour vouloir « lire notre vie pour comprendre notre œuvre », fait que la vie à, à mes yeux, autant de poids que l’œuvre qu’elle supporte. J’ai plus où moins entendu parler de projets de télé réalité en Allemagne, absolument pas de Chantal Thomas qui avait mis des mannequins en sous vêtements dans les vitrines des galeries Lafayette très peu de temps avant ma performance, et, en 97 je crois, été marqué par une femme assise dans une vitrine à Londres au moment de ma rupture avec mon ex-femme qui avait un temps exercé le métier de mannequin. J’avais d’ailleurs écrit sur un carnet : « La pornographie c’est quand on nous quitte », puis « La pornographie c’est ce qu’on fait des choses ». C’est cette phrase qui figurera dans les vitrines.

…Sous une peinture ou vous avez écrit en larges lettres blanches le mot Pornography sur fond de cire peinte en noir à Tableau. Comme si quelqu’un avait éjaculé sur cette toile. Pourquoi ?

C’est étrange, mais pour moi le fait de décortiquer une œuvre pour en comprendre le contenu est souvent une tentative vouée à l’échec, surtout quand elle est accomplie par d’autres personnes que l’artiste lui-même. Autant j’aime les correspondances ou les entretiens d’artistes, autant je déteste les monographies au ton docte qui justifient et enferment la pratique artistique dans un cadre qui est rarement exact, principalement parce que l’on accepte souvent que ce dernier fasse référence. J’aime commencer les choses par la fin, ou à l’envers si vous préférez. D’abord la vie, ensuite l’œuvre, pas l’œuvre que justifie le vécu passé au crible du spectateur spécialisé. Sleeping Pornography c’est une réaction brute à mon vécu d’alors. Choisir la voie de l’art, c’est choisir d’être exposé tout le temps, mais comment accepter que d’autres que nous choisissent ce qu’il est bon de montrer et de ne pas montrer. Je veux tout montrer. L’œuvre en situation. Et voir ce qui se passe lorsque cette œuvre entre dans le domaine public.

Et que se passe-t-il ?

Très vite des journalistes me demandent de modifier ma vie pour les besoins de leurs reportages. On me propose même de m’emmener des filles et le prime time si j’accepte de faire l’amour avec elle devant tout le monde. Il faut savoir qu’un large rideau, ou j’ai écrit le mot sleeping (qui donne son nom à la performance) vient fermer la vitrine quand j’y dors, ou y fait quelque chose qui ne regarde que moi. Le but de cette performance était de mener une vie « normale », dans un lieu exposé à tous, pas de faire de l’exhibitionnisme, et de voir en quoi cette vie serait modifiée par la présence de la toile Pornography dans la vitrine derrière moi. La présence du lit, des livres, de mon ordinateur… C’était une sorte de vie en miroir. Avec cette phrase qui expliquait tout.

« La pornographie c’est ce qu’on fait des choses », c’est donc la pornographie du monde moderne que l’on tente de vous imposer, de calquer sur vous et votre vécu. Et votre façon d’y réagir pour véhiculer un message ?

Si vous voulez… Je suis très mauvais pour parler de mes performances. L’œuvre doit se suffire à elle-même. Il n’y a rien à expliquer réellement. Si j’ai éprouvé le besoin de faire cette performance, à ce moment là, c’est que j’ai senti quelque chose, et, effectivement quelques mois plus tard l’homme commençait à s’auto-étudier dans sa version la plus banale par le biais du petit écran.

Pourriez vous revenir sur cette notion d’éthique que vous développez dans votre travail ? Je sais qu’elle est aussi très liée à une phrase « améliorée » de Malevitch : Dans l’art « comme dans la vie » – cette partie est de vous, on a besoin de vérité pas de sincérité.

La vérité, c’est avoir une connaissance empirique de soi, la sincérité, croire que l’on possède cette connaissance alors que l’on n’a jamais rien vécu, ni fait les choix qui vont avec la vie qu’on a choisi de vivre. Tant de gens se mentent à eux-mêmes et ne sont que sincères, incapable de vivre ce en quoi ils disent croire. Imaginer que l’art puisse changer la vie n’est pas pour moi une utopie dès lors que l’on accepte ce regard supérieur sur soi. Le regard des autres, de dieu, de cet autre soi-même que l’on a choisi de devenir. J’aurais sans doute pu trouver une fille et coucher avec dans les vitrines pour créer le scandale et le justifier après par de puissantes théories, mais voilà, je n’étais pas amoureux, ou plutôt si mais d’une fille qui se trouvait en Hongrie à ce moment là. L’art ce n’est pas du calcul, même si l’on peut admettre que les artistes sont souvent de puissants stratèges.

Après le Printemps qu’avez vous fait ?

Comme je vous l’ai dit précédemment c’est à peu près le moment où j’ai accepté un travail de DA chez Levi’s, ce qui m’a permi de me libérer de la contrainte des institutions et des galeries. Je voulais garder présent dans mon esprit cette phrase de Malevitch qui dit qu’il ne faut pas exposer dans des musées qui sont pour lui des « sarcophages de valeur ». Si on remplace musée par galerie on comprend mieux ma démarche qui consiste avant tout à ouvrir et à créer une rencontre du hasard. Il semble que pour beaucoup d’artistes aujourd’hui la galerie soit un but en soi, la galerie est tout au plus un moyen, un espace de vente où on montre un travail qui se doit d’avoir été crée dans la vie pour être incarné, c’est mon opinion tout du moins.

Mais « la vie » ce ne sont pas les boutiques.

Ça dépend pour qui. Quel est l’endroit où les gens passent le plus de temps selon vous, mis à part à leur travail ? Devant la télé, dans les boutiques. Voilà ce qui résume tout ma pratique. Au cinéma aussi. Avoir une côte ou exposer au musée permet d’attendre la télé et donc le grand public… Je ne sais pas, peut-être que j’étais juste pressé d’atteindre le public directement, et sans filtre.

« Sleeping… Pornography » était une œuvre en trois parties comprenant « Guilty » et « Innocence ». Vous n’avez à ce jour réalisé que les deux premières installations avant de bifurquer sur un autre travail dont « Consumérisme » est peut-être le pendant le plus juste. Avez-vous des regrets de n’avoir jamais pu mettre en place « Innocence » ?

Après mon installation dans les vitrines du Printemps, une petite marque de street wear m’a proposé de collaborer avec elle. Quand j’ai appris que leur magasin se trouvait juste en face de Science Po, j’ai eu l’idée d’installer dans la boutique un immense cube en bois qui en gênait l’accès contenant trois lit, la peinture Guilty, et trois petits cadres dans lesquels on pouvait lire « Le satellite s’était bien écrasé sur Paris cet été là », « Dommage », et What doesn’t kill you makes you stronger ». L’extérieur du cube était recouvert d’images et de textes issus de ma vie intime, une façon d’opposer un vécu personnel à la politique du monde et à la consommation. Quand on entrait dans la boîte une musique, sorte de meltingpot de boucles piquées ici et là dans ma bibliothèque musicale guidait les spectateurs, très lentement, à travers les émotions que ces musiques généraient. L’idée était de s’allonger sur le lit jusqu’à ce que la musique devienne inaudible et, après vingt minutes fasse fuir le visiteur… C’était une œuvre complexe qui a été très mal comprise dont « Innocence » devait effectivement être le pendant.

J’ai vu une modélisation 3D d’Innocence, qui est avant tout une installation, c’était une œuvre assez ambitieuse et très proche de l’art contemporain.

Effectivement, je crois que j’avais envie de passer un stade, mais ça ne s’est pas réalisé. Avec l’argent de Levi’s, j’ai pu commencer à produire des œuvres plus ambitieuses. Avant, je n’avais même pas de quoi me payer des grandes toiles, d’autant plus que ça me semblait important de les acheter dans un lieu de grande consommation comme le BHV et pas dans un magasin spécialisé où elles sont souvent moins chères et de meilleure qualité. J’avais décidé de peindre « sans peinture » avec du noir à tableau, du Gesso, le blanc qui sert à recouvrir les toiles, de la colle Caparol pour le vernis, etc. Plus le rouge qui est ma couleur préférée. J’aimais l’idée de réaliser très peu de toiles et qu’elles aient toute une histoire liée au lieu où elles avaient été faites et montrées. Innocence, c’est l’histoire du retour de ma mère dans ma vie, de la trahison d’un de mes meilleurs amis et de ma réflexion sur la vérité et la sincérité, mais c’est bien plus que ça. Après Pornographie et Guilty, qui parlaient de la culpabilité du monde et du peu de cas de ce que les gens font de « ce que l’on sait », je voulais élargir le débat. C’est une œuvre très chargée émotionnellement mais pas seulement, tout dépend si l’on parle de la peinture ou de l’installation. Dans mon idée l’une n’allait pas sans l’autre. Pour moi la réponse doit être individuelle plus que collective, c’est le « nous serons individualistes ensemble »…

Vous m’avez dit un jour que cela venait du skateboard ?

Oui, quand on skate, chacun fait sa figure dans son coin, mais sous le regard des autres. C’est un sport dangereux où l’on peut facilement se blesser et finir à l’hôpital. Il faut savoir maîtriser sa planche et en dehors des vidéos, qui y sont très importantes, l’apprentissage se fait vraiment à plusieurs, par une sorte d’émulation réciproque. Il y a aussi cette histoire qui permet de différentier la simulation qui fini souvent très mal quand elle est tentée sur des grosses figures du véritable essai, et le fait que la chute fasse vraiment partie de cette pratique. Apprendre à remonter sur la planche quoi qu’il arrive. Rire des chutes ou des os brisés, se vanner, être heureux quoi qu’il arrive car les blessures font partie de la vie. C’est une très bonne école. Beaucoup de mes amis sont des anciens skateurs. Par rapport à ce que nous racontons maintenant ce que je veux dire c’est qu’avec la chute du communisme l’idée d’une réelle politique de partage s’est un peu cassée la gueule. On critique sans cesse l’individualisme, mais je pense que s’occuper d’abord de soi, puis des autres, une fois que l’on se connaît, que l’on a appris, est le seul moyen de guérir le monde de ses maux.

Vous parlez de Maryse ici ?

Quand ma mère est revenue dans ma vie, alcoolique et dépressive, tout le monde m’a déconseillé de la prendre chez moi. Elle avait vendu sa maison à la campagne, ne mangeait plus et signait des décharges à l’hôpital pour en sortir à chaque fois qu’on l’y emmenait « de force ». Ma mère n’en a jamais fait qu’à sa tête. Je ne sais pas de quoi elle se punissait, mais elle avait aussi une réelle fascination des clochards. Pas de ceux qui se retrouvent là par hasard – pour autant que le hasard ai quoique ce soit à voir avec ce qui nous brise, mais de ceux qui ont poussé leur logique de marginalité jusqu’au bout. Son ancien mari était quelqu’un comme ça, l’ancien homme de main de Guy Debord qui selon la légende donnait des cours à la Sorbonne pied nu, rêvait de faire la révolution en Afrique et avait même tué « un homme tranquille ». Mais c’est une autre histoire. Je suis tombé il y a quelques années sur un livre qu’il avait écrit et où il se vantait d’avoir foutu ma mère sur le trottoir. Ce livre était d’une violence inouïe pour moi car Maryse m’avait toujours dit qu’elle avait voulu être prostitué « à cause des odeurs » comme elle l’avait écrit sur sa copie de bac. La réalité était bien plus dure. Pourquoi les gens font-il du mal aux autres gens. Le désir de liberté justifie t’il tout ? Le vicomte de Marbaix lui avait aussi appris à lire à coup de pieds au cul… Maryse m’a souvent parlé de ce livre qui dans sa mémoire portait le titre de La tatouée, comme quelque chose que je devais absolument lire et dont elle n’avait aucune honte… Après tout c’est sur le trottoir qu’elle a rencontré mon père et de cette rencontre que je suis né. Elle voulait que je sache je crois.

Pour en revenir à Innocence et au manifeste de l’art posthume, que voulez vous dire par « Individualiste ensemble » ?

En aidant Maryse, en la prenant chez moi dans mon quinze mètre carré, je ne me débarrassais pas de ma souffrance en la déchargeant sur la société, je la regardais en face – ce qui a permi à ma mère de mourir délivrée et de me délivrer moi-même. Quand des amis très cultivés parlent de la souffrance du monde dans des dîners qui n’ont même plus l’excuse d’être très arrosés, et refont le monde sans avoir aucune intention réelle de passer à l’acte, je suis complètement atterré. Je ne suis pas quelqu’un qui possède une culture générale très étendue et j’ai le malheur de m’intéresser peu à l’actualité, ce qui fait que je préfère souvent me taire que de parler de ce que je ne connais pas. Comment parler de ce qui se passe de l’autre côté du monde sans y être (quoiqu’avec Internet et l’information en direct tout ceci soit en train de changer) ? Quand j’aide ma mère, je l’aide réellement. Regardez les chinois qui trimballent leurs parents partout passé un certain âge. Nous, nous les foutons en maison de retraite alors que eux se sont occupés de nous les vingt premières années de nos vies… L’individualisme ensemble, c’est la solution locale pour un désordre global de Coline Serreau. C’est la même chose, à part que je commence par moi en partant du principe que nous sommes tous égoïstes et que « l’égoïsme ne vaut que s’il est partagé ». C’est compliqué d’expliquer tout ça… Aider par l’exemple de proximité, avancer chacun pour soi mais tous ensemble. Accepter ce que l’on est et que l’on est toujours seuls, mais ensemble, oui.

Nous nous sommes beaucoup éloigné de vos installations, si Innocence, la peinture, est chargée de tout ce vécu et de ces réflexions, nourrie par elles pourrait-on dire, l’installation que vous souhaitez réaliser dans un supermarché ou un lieu de consommation, elle, parle plutôt de cinéma.

Oui et non, comme vous le savez, je regarde beaucoup de blockbusters américains, car ils permettent d’oublier tout le reste, surtout à un moment comme celui là, ou toutes ces idées s’agitent dans ma tête. A partir du onze septembre je commence à noter les phrases des films de manière assez obsessionnelle sur des papiers. « L’attitude d’un homme détermine ce qu’il sera », issue de Muholland Drive de Lynch doit être écrite en larges lettres à l’extérieur d’un cube blanc posé dans une grande surface par lequel on accède grâce à une porte guidé par des hôtesses. A l’intérieur du cube comme un salon de relaxation de peep show. Deux fauteuils, une vitre, et une machine à jetons pour ouvrir la fenêtre qui sonne sur une autre pièce. Dans la seconde pièce on peut voir éclairé par intermittence au néon le tableau Innocence, dans une chambre d’hôtel à la fois luxueuse et sordide, recouverte de papier peint à fleurs de lys, tandis que Nico des Velvet Underground chante « But if you close, the door, I will never see the day again ». Puis le rideau se referme et les gens se retrouvent seuls face à leur frustration et au tableau ou le mot Innocence coule sur une surface mal dégrossie à la Tapiès.

Cela a-t-il à voir avec la télé-réalité ?

Bien sûr, c’est toujours un peu le même sujet, ce qu’on nous donne à voir, ce qu’on en fait…

Vous parlez à l’instant de Tapiès, pourtant quand on regarde cette série de peinture dont « Consumérisme » fait partie on pense plutôt à Richard Prince. Les typos sont en Helvetica n’est-ce pas ?

Oui, l’Helvetica est à la mode, vous remarquerez que dans mon travail j’utilise toujours de l’Helvetica et de la Times, qui sont les typos les plus utilisés. Je n’ai découvert Prince que très récemment et c’est vrai que nos « œuvres » ont beaucoup de choses en commun mais en même temps aucune. Malgré mon nom avec lequel on peut écrit Art et US, mon art est très Européen, US pour nous, pas pour United States. Mon nom vient du roi Arthur, dont l’origine s’écrivait Artu, puis Artus et Arthur, ce n’est pas un pseudo, ce qu’on me demande souvent. Tapiès voulait dire mur en Catalan, c’est ce qu’il dit dans ses mémoires en tout cas. Il y a une richesse et une générosité dans ses matières. J’adore aussi Arnulf Rainer, les débuts de Soulages, Miotte dont j’ai un tableau. Mes références sont très classiques, proches de l’expressionisme abstrait, et puis Bill Violat. L’art conceptuel des années 70. Oui Duchamp bien sur, « Étant donné la chute d’eau et le gaz d’éclairage », qui est une œuvre assez incompréhensible, à secret, comme un testament. Un dernier pied de nez. Doit-on tout expliquer, tout justifier ?

Comment passez vous du projet non réalisé d’« Innocence », sur lequel vous travaillez encore aujourd’hui, à « Consumérisme ».

Par les mots j’imagine, et mon désir toujours renouvelé d’exposer le moins possible dans des galeries ou des musées. Le retour du dessin dans ma vie a été une grande révolution dans ma vie, surtout que cela est arrivé de façon totalement inattendue. Avec la mode de mes dessins, j’ai réussi à m’incruster, ou pénétrer si vous préférez, des milieux qui m’étaient jusque là fermés. C’est très difficile de travailler avec les boutiques où la consommation car ils se méfient de vous. Plus facile de jouer le branché et de détourner l’envie de montrer mes dessins dans des performances ou des installations qui dépassent complètement le but marquetting qui est le leur.

Entre 2007 et 2011, vous exposez beaucoup dans des « Lieux communs », mais parlez-nous plus précisément du lien qui unie Innocence à Consumérisme.

Ce sont deux œuvres très différentes, à dire vrai elles n’ont aucun lien, car après Sleeping Pornography et Guilty j’ai bifurqué, fait autre chose. Les histoires s’écrivent aussi par nos échecs, nos erreurs, et les détours que l’on fait pour parvenir au même résultat. Au début j’avais prévu de commencer ma carrière par un livre rétrospectif, ce qui me paraissait très drôle à vingt ans, avant d’avoir vécu quoi que ce soit sauf la décision de devenir artiste. Et puis j’ai fait l’épicerie avec Ramdane et la vie que je me rêvais a été toute autre. Consumérisme est une très bonne réponse à l’échec de Guilty et d’humanisation de la consommation et de la politique, car ce ne sont pas des choses que l’on peut réellement humaniser, mais contester, subvertir, et changer. Après m’être exposé dans les vitrines du Printemps au début de la télé réalité il ne fallait pas faire de l’art contemporain, comme je le proposais avec Innocence, mais se cacher et dénoncer, vivre l’art posthume. Laisser une trace qui, parce que le risque qu’elle ne soit comprise qu’après où même oublié est réel, soit bien plus puissante. Jouer avec cette idée. « Être invisible est la seule alternative qui soit laissée à l’art posthume pour lutter contre la société du spectacle ». C’est la seule phrase du manifeste qui réunisse l’idée du groupe que nous avons formé avec Daniele et Aleksi. Edouard et Anna en sont absent comme ils le sont aujourd’hui. « Vivre caché » et sous influence de mouvements qui ont refusé ou joué avec le système, les dadas, le situationnisme, les punks.

Quand je demande au magasin Citadium pour la performance « Consumérisme » de m’enfermer pendant les heures d’ouverture dans un stand a tee-shirt de dimension réduite en échange du droit que je leur concède de montrer le dessin « Maybe you are lying to yourself, did you ever thought of that », je sais que je fais œuvre de résistance, mais le savent-ils eux ? Qu’est-ce qui les pousse à accepter ? Ma renommée ? La folie de ma proposition. Le fait qu’à part l’indication de ma performance sur la vitrine et la taille de la boite ou je suis enfermé (190 X 90 X 90 cm) personne ne sait ou je suis ? Ou l’idée que la presse puisse relayer l’information ?

La présence du livre « No logo » de Naomi Klein dans la deuxième boite où je suis enfermé la nuit, ainsi que de « l’art conceptuel » de Godfrey et « Coyote » de Beuys indique selon moi une intention claire de ma part, comme le choix d’une boutique face à science Po pour Guilty, ou la présence de la toile « Pornography » dans ces vitrines.

Le fait que les gens connaissent peu votre travail en dehors de vos dessins est plutôt un atout en fin de compte ?

Tout a fait, ce qui explique que je ne sois pas plus pressé que je ne le suis. Innocence a encore tout son temps pour exister car même si je souhaite la poser dans un grand magasin, il s’agit définitivement d’un art de galerie déplacé dans la vie – ce qui m’intéresse beaucoup aussi, alors qu’entre « Sleeping Pornography », « Guilty », et « Innocence » se passe quelque chose qui est bien plus du niveau de la vie. Il faut des années pour prendre du recul sur ce qui nous fait. Pourquoi en serait-il autrement de l’art ?

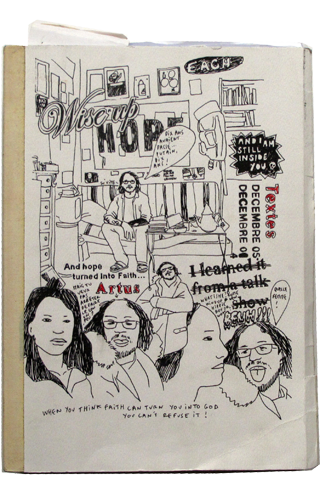

De « I learned it from a talk show » a « Lieux communs » en passant par « La chambre »

En 2004, vous venez de passer deux ans à la campagne « sans parler à personne », quand vous revenez pour faire votre première exposition en galerie, « I learned it from a talk show », qui porte aussi le titre « Rétrospective I » à trente quatre ans. Pourriez-vous nous expliquer ce titre et le choix de Patricia Dorfmann alors que vous avez toujours refusé jusqu’à lors d’exposer en galerie ?

Exposer en galerie est toujours très difficile pour moi car exposer en galerie c’est s’extraire de la réalité, mettre un pied à côté, comme le temps de la création qui n’est pas vraiment celui de la vie. Quand on crée on témoigne, on laisse une trace. C’est qu’il faut avoir quelque chose à partager. Ça peut-être des pensées, des idées, des actes ou quelque chose de bien moins formel, qui est là mais sur lequel on ne peut pas vraiment mettre de nom ou de mots, une sensibilité. Je crois que j’ai accepté de montrer mon travail chez Patricia d’abord parce que Patricia était devenue une amie avec le temps, et ensuite parce que sans doute le moment était venu.

Dire que je n’ai parlé à personne pendant deux ans n’est pas vraiment exact. C’est vrai que j’en avait marre de Paris, des Branchés, de Levi’s, des expos que j’organisais un peu pour tout le monde sans avoir aucun retour, et aussi de l’égoïsme de certains artistes qui ne pensaient qu’en terme de carrière ou de réseau, même si j’aimais assez ceux qui m’entouraient. Croire en son travail et penser que celui-ci mérite tous les sacrifices peut être compréhensible, mais c’est l’humain qui m’intéresse avant tout. Non pas les succès, le désir de réussite, etc, mais les fêlures. Cela dit dans la vie de tous les jours avoir untel ou untel qui vous téléphone toutes les cinq minutes sous prétexte que vous lui avez donné une expo pour vous demander « de quel couleur le clou », ou « tu préfères cette photo ou cette photo », peut-être très fatiguant. Surtout quand on est soi-même artiste.

Avec l’exposition de l’art posthume, qui a vraiment signifié mon retour, j’étais arrivé au bout de quelque chose, ou au début d’autre chose. Et puis j’avais toutes ces œuvres dans mon quinze mètre carré. Toutes ces choses que j’avais gardé dans l’idée d’une reconnaissance future. Toutes ces preuves de mon choix d’être devenu artiste. Plus les œuvres. Je devais montrer. C’était maintenant une nécessité.

Avant « I learned it from a talk show » il y a eu l’exposition dans l’hôtel particulier de Molière, « La cour des miracles » comme l’avait appelé Daniele et Leila, à qui appartenait le lieu. De la campagne où je m’étais installé j’avais essayé de rompre le lien avec tous ces artistes que j’avais montré soit à l’épicerie, soit chez Patricia Dorfmann, soit chez Nim/Levi’s, mais certains d’entre eux ne m’ont pas laissé faire. Je les remercie ici de leur fidélité, sinon je ne sais pas ce que je serais devenu. D’abord il y a eu mes potes de skate qui m’ont demandé des conseils puis des dessins pour le magazine de skate qu’ils étaient en train de faire, Chill – alors que je n’avais pas dessiné depuis que j’étais étudiant, et puis Daniele, Edouard, Aleksi et Anna, Daniele en tête qui m’ont rappellé à moi-même. Au début ça a été de longues conversations au téléphone, puis des échanges de lettres. Je ne sais pas comment l’art posthume est re-sorti de là ni qui m’a dit : tu devrais écrire un manifeste.

Vous étiez parti pour écrire vos « mémoires ».

Le terme de mémoire est très pompeux, mais exact. En même temps je savais qu’il était trop tard car pour moi les mémoires devraient s’écrire à vingt ans, juste après le moment où l’on décide de ce que sera sa vie. A vingt ans revenir sur son vécu et ce qui a déterminé un choix de carrière est charmant, car on ne sait pas encore de quoi la vie est faite et en même temps on porte cette certitude que rien n’est encore venu étayer ni nier. On est habité d’une certitude inébranlable. C’est ce que j’ai vécu en tout cas. Et le reste, ce ne sont que des petits faires finalement assez mesquins. Faire que la vie coïncide à ce que l’on a rêvé d’elle, et de nous-mêmes. A quarante ans, ou trente quatre, revenir sur sa vie c’est s’écouter parler, se vanter, ou revenir sur des frustrations, à soixante dix…. Je ne sais pas comment c’est à soixante dix ans. J’aime le terme mémoire cela dit. Les mémoires vécues au quotidien.

Pour essayer de garder la force vive, j’avais noté dans des carnets Moleskine que je gardais toujours dans les poches arrières de mes jean’s, des phrases, des souvenirs, des listes de choses qui me semblaient importantes, bref le plan du livre que je voulais écrire. Une sorte de réflexion sur le destin. C’est ce que je croyais en tout cas. Et puis je me suis mis à recopier tout ça.

C’était ça l’art posthume ?

Non et oui. Oui sans doute, car c’est dans ces carnets que j’ai puisé toutes les phrases que l’on peut maintenant lire dans le manifeste, ou dans les très nombreuses lettres que j’ai pu écrire dans ma vie et que je n’ai, pour la plupart, jamais envoyées. Dans des textes aussi que peux de gens ont identifié. Car j’ai fait beaucoup d’emprunts, à Cendrars, à Miller…

Ces carnets sont maintenant dans une boite, intégralement recopiés, vous y avez passé deux ans pleins, comment se fait-il que vous n’ayez jamais essayé de les publier.

Peut-être car je suis avant tout artiste et que tout cela est très lié à ma « carrière », mais qui vous dit que je n’ai pas essayé ? Un jour mon amie Anna est venu prendre la boite dans lesquels je les rangeais et l’a amené aux éditions Allia qui possèdent le fond situationniste et ont édité beaucoup de livres que j’aime, « Please kill me », « Lipstick Traces », « La tribu », « La défaite »… etc. mais ça n’a pas marché. Comment publier tout cela de toute façon ?

C’est un de mes projets préférés dans votre travail.

Peut-être, oui…

J’aime beaucoup l’aller retour entre ces introductions ou vous décrivez le contenu des notes, souvent votre « marasme quotidien » comme vous le nommez vous même, les notes elles-mêmes, vos listes, petits dessins un peu mal faits, réflexions très poussées ou à peine achevées, et ces lettres contemporaine de l’écriture de ces introductions et du temps ou vous recopiez les notes qui permettent de mieux comprendre l’état d’esprit dans lequel vous étiez alors. Ça me semble un travail très honnête, très vrai. C’est souvent ce qui touche dans vos textes d’ailleurs, cette vérité.

On me dit souvent ça, mais il faut savoir qu’au moment ou je retranscris ces carnets, je ne le fais que dans l’idée d’écrire ces fameuses mémoires, de me remettre dans l’état de pensée dans lequel j’étais avant de m’être confronté au monde, avant l’épicerie qui a un peu foutu en l’air le plan de vie que je m’étais moi-même fixé.

Mais l’épicerie c’était le début de tout, non ?

Si l’on veut. A moins que cela n’ait été Tricks, mon premier magazine de skate, ou FTBX, le fanzine, ou mes années de roller, ou le dessin que j’avais fait de Calimero enfant sous lequel ma mère avait écrit cette phrase de Brancusi : « Ce qui est important ce n’est pas de faire les choses mais de se mettre en état de les faire ». Ou la première fois que j’ai tenu les livres de Pierre dans ma main.

Quels livres ?`

De neuf dix ans à douze après la rupture avec Louis, mon beau-père, Pierre-Lucien Martin, un ancien enfant de l’assistance publique devenu relieur d’art, nous a beaucoup aidé. C’était un grand homme très humble et digne, et un grand relieur d’art. D’une gentillesse inégalable. Toujours penché sur son établi comme mon grand-père menuisier l’était. Il avait toujours chez lui des lithographies, des eaux fortes, et des manuscrits originaux hallucinants. Braques, Prévert, Char, Camus… Tout était magnifique. Je me souviens de plusieurs livres qu’il m’avait offert, des petites monographies très fines illustrées à la couverture blanche : Chagall, Vasarelli, Miro, et une petite boite d’aquarelle avec laquelle j’ai fait mes premières peintures.

C’est pour cela que vous reliez toujours vous-mêmes vos livres ?

Oui, l’un de mes plus grands souhaits serait de posséder un jour un ou des livres de Pierre.

C’est donc là, selon vous, que « tout a commencé » ?

Ou avec le rond parfait que Louis avait dessiné à « la grange » quand j’étais enfant et qui m’a permi la rencontre avec le carré de Malevitch. C’est difficile de dire où tout a commencé. Par l’éducation. L’amour de la campagne de Maryse, les voyages aux indes. Et puis le roller, le skate, la rue. L’épicerie a été une erreur de parcours, mais en même temps la preuve que tout était possible.

Donc quand vous êtes parti à la campagne c’était une idée de Pierre en tête ?

Oui, sans doute, une certaine image de ma vie en tout cas, et ça a donné l’art posthume.

Pouvez-vous maintenant nous parler du manifeste ?

Si l’art est mort au début du siècle, avec Dieu, comme beaucoup de philosophes, historiens et critiques l’ont écrit, avec la représentation et la photographie, alors l’art ne peut-être contemporain, tout au plus moderne, abstrait, expressionniste, conceptuel, mais pas contemporain. L’art est forcément posthume. D’abord la vie, ensuite l’art car c’est vivant que nous sommes et vivants que nous voulons être aimé. L’œuvre n’est que la trace. Une trace éternelle peut-être. Une trace susceptible de changer l’humanité, mais une trace. Que savons-nous de l’au delà après tout. Quelle preuve avons nous qu’il y ait quelque chose après. Que l’autre existe même.

Mais vous êtes profondément croyant, non ? Vous le dites souvent.

Oui, mais quelles preuves ais-je de mes croyances ? Écrire le manifeste n’était qu’un moyen de mettre mes idées en place. Un jour une amie m’a dit que je n’étais parti que pour mieux revenir, « comme un ermite se préparant aux croisades », c’est exactement ce qu’elle a dit. Je ne sais pas si elle avait raison, mais, oui. Je suis revenu. Et avec un manifeste. Et une expo. Dans une galerie. L’hôtel particulier de Molière avait beau ressembler à un immense squat, c’était une galerie.

Comment le manifeste a-t-il été perçu ?

A la fois très bien, par toute une fange de la population alternative, et comme une blague par les autres je pense. Il faut quand même savoir que près de 1500 personnes se sont pressées au vernissage malgré l’absence d’open bar et la pluie et que l’expo n’a pas désempli durant toute sa durée. Il y avait une fanfare, des performances, c’était un joli bordel organisé. Tous ont répondu au cri de « J’encule l’art contemporain ». Le carton était un faire part ou nous annoncions la mort de l’art contemporain en terme de mouvement, d’époque de l’art, et l’avènement de l’art posthume. Une exposition a Beaubourg organisée par Mr Lacloche a même repris notre accrochage l’année suivante « Les peintres de la vie moderne », des dires même du curator, quoique rien n’ai jamais filtré dans la presse.

Le jour du vernissage vous avez traversé une cloison après avoir traversé l’exposition en criant « Nul Nul Nul » si j’ai bonne mémoire.

Ah. Oui… Ce n’était pas prévu. Il y avait quatre installations des signataires du manifeste. Nous. Et puis, dans les salles limitrophes nous avions invité tous nos amis, artistes, ou pas, toujours sur le même principe de générosité, contre l’élitisme, et persuadé que seul le temps peut juger de ce qui doit rester ou pas, a accrocher ce qu’ils voulaient. Le fils de mon beau-père a même taggé le plafond. Mais le problème, c’est que c’était une totale anarchie. Les uns volaient la place des autres, les « vrais » artistes se sentaient complètement largués, et puis, il faut l’admettre, on ne voyait pas grand-chose. Mon ami Ramdane avait mis un drapeau communiste sur la façade qu’il a fallu enlever, une fille a fait un trou dans le plafond pour faire je ne sais trop quoi, une autre a invité Nokia pour un lancement produit qui évidemment s’est très mal passé, une troisième a dormi là pendant la durée de l’expo. Et puis il y avait des films, des vidéos superbes, des photos, et la petite crucifixion d’Anna sur laquelle nous avons tous flashé et ce qui lui a permi de rejoindre notre groupe.

Que sont devenus tous ces gens ?

Certains ont réussi, d’autres pas, mais quel souvenir ! J’avais muré ma pièce avec des planches car je ne voulais rien avoir à faire avec « nos invités », à l’égal d’un Tatline qui avait renié le carré de Malevitch et avait inscrit devant sa salle pour l’exposition zéro dix : « peintre professionnel ». Des choses comme ça. Dans le mouvement. Sans réel recul. Comme quand Maryse, lors de son retour à Paris a été voir l’expo de son vieux pote Raymond Hains et traversé les pièces de Beaubourg en criant « Nul Nul Nul NUL NUL NULNULNULNULNUL…. » de plus en plus fort après m’avoir montré quelles œuvres elle l’avait aidé à déchirer et sur quelles autres elle avait dormi… Nous avions tous l’impression de vivre quelque chose d’historique, en même temps le niveau de la plupart des œuvres n’était pas au rendez-vous, et c’est pour ça que ça a fait un flop. Plus le manque de curiosité des journalistes. Beaucoup de gens depuis m’ont dit que je ferais mieux de faire oublier cette partie de ma vie et de mon art, mais pourtant tout était là et je ne renie (presque) aucune phrase du manifeste. Il ne faut pas faire pour être mais être pour être », « Dans les musées nous préférons regarder les femmes que les peintures », « Nos valeurs ne sont pas artistiques mais humaines ». Oui, je crois que tout était là et que cette expo était juste.

Et après vous exposez chez Patricia Dorfmann votre travail.

Plus un mur que je dédie à Edouard, Anna, Daniele et Aleksi. Oui. Mais pas sans états d’âme. Mais il faut partager. Montrer la chambre déjà.

Après l’art posthume on ne comprend pas que cette expo ne vous aie pas lancé…

Déjà parce que je me fous à ce moment là qu’une expo « me lance », comme vous dites, et que je ne suis absolument pas prêt à faire les démarches pour qu’une telle chose arrive… Je ne suis ni un objet, ni un produit… De plus je pense qu’elle l’a fait, en un certain sens… Seulement comment acheter quelqu’un qui a crié j’encule l’art contemporain, comment choisir quoi acheter quand tout est mis sur un pied d’égalité. Mes premiers dessins, les peintures magnifiques, la chambre dans laquelle tout a été réalisé qui a été déménagée dans un cube blanc dans la galerie, les diaporamas, les papiers importants divers et variés, la pile de vieilles chaussures au centre de la galerie, la pièce de théâtre et le concert de piano classique. Quel énorme succès. La foule, encore plus qu’à l’art posthume. Et puis rien.

Croyez-vous que cela puisse venir d’erreurs qu’aurait commises votre galeriste ? Des choses qu’elle aurait pu faire ? On sent comme une déception quand on vous écoute.

Je pense plutôt que c’était ma première expo, que les gens découvraient mon travail et qu’en France les gens prennent rarement des risques. Il y a aussi des choses qui n’ont pas été faites, mais Patricia et moi marchons un peu pareil, à l’humain, ce qui dans ce milieu peut vite être une erreur. Et puis aussi, j’étais dans le mauvais réseau, c’est à dire celui des gens qui sortent, voient des choses, pas dans celui de ceux qui achètent et se préoccupent plus de côte que d’engagement, de qui que de quoi. Tout le monde a vu mon travail, peut-être sans le voir. Est-ce ma faute ou pas ? Mais je ne veux pas sembler aigri. Je ne le suis pas. Cette expo, cette période de vie était incroyable. Je venais de traverser les Etats-Unis et les pays Baltes avec des amis, fait une course illégale de milliardaire à travers l’Europe, fait le tour du monde en dix-sept jours, été en Inde, en Argentine, tatoué le bras en noir, exposé partout et nulle part à la fois, sur des bateaux, des médiathèques de province, des boutiques, une boulangerie. Aimé, été aimé.

Mais vous m’avez dit que vous étiez partit à la campagne, sans voir personne.

Vous savez la vie peut se stopper ou être très rapide. Entre la fin de l’épicerie et le moment ou j’ai quitté Levi’s et la vie Parisienne, beaucoup de choses se sont passé. Je suis quelqu’un qui est aussi capable de rester immobile que de se mouvoir très vite. Et puis je m’adapte très facilement car entre mon éducation disons hippie, les communautés, l’inde, etc, et celle de mon père, sur le tard, aristo, pension, et la rue…. Enfin…

Ce qui vous emmène à votre deuxième exposition chez Patricia Dorfmann, après un voyage en chine, et une nouvelle histoire d’amour.

C’est vrai, j’ai peu parlé des femmes, mais elles sont très importantes dans mon travail, à la fois muses et moteur, révélateur. Je m’apprête à devenir père en ce moment. C’est quelque chose qui dépasse tout ce que j’ai vécu, et la femme qui m’accompagne est extraordinaire. Rien à voir avec tout ce que j’ai pu vivre avant. Fonder sa propre famille avec quelqu’un qu’on aime profondément. J’avais toujours pensé que ça m’arriverais autour de mes quarante ans, et puis voilà.

Il semble que vous n’ayez pas envie de parler de cette deuxième exposition. Que vous privilégiez souvent la vie, les anecdotes.

C’est assez logique quand on connaît mon travail, non. D’abord l’homme ensuite son œuvre. N’est-ce pas comme cela que ça devrait se passer ? Mais c’est en train de changer grâce a Jessica qui me dit sans cesse que je ne sais pas me vendre, que je devrais être plus précis, utiliser mes réseaux etc. Dans un dessin je fais dire à ma galeriste qu’il est très difficile de vendre quelqu’un qui refuse à tout prix d’être acheté. Je pense que je tiens une position, oui, et qu’elle est importante, surtout aujourd’hui. D’une certaine manière je continue de me moquer du système. C’est un pied de nez.

Lors de votre deuxième expo, qui portait le titre de « Souviens-toi de Maryse Lucas », mais dont le sous-titre était très explicite « Today is the first day of the rest of your li(F)es », vous dites avoir tout vendu. Est-ce exact ? C’est que votre posture n’était pas totalement incomprise.

Tout dépend de comment on lit les choses. Les gens ont je crois acheté de jolis dessins correctement encadrés, de jolies peintures suffisamment politiques et engagées pour faire bien dans leurs salons bourgeois, mais personne ne me semble avoir capté à quel point cette expo me faisait du mal. Nous avions fait appel a quelqu’un que je ne connaissais pas pour écrire un texte qui aille bien dans le sens du vent, fait un choix très précis et limité des œuvres qui devaient être montrées, interdit toute participation de mes amis de l’art posthume que j’ai quand même réussit à enfermer dans une vitrine à l’entrée, et caché tout ce qui pouvait se référer à ma vie privée ou presque, sauf le tableau commémoratif en hommage à Maryse ou l’on pouvait lire (entre autres choses) : « Vuitton, c’est vrai Vis-t-on aujourd’hui ». « Bienvenue à l’impasse de la lucidité » ou « Celui qui n’a pas de radeau est sûr de couler ». Ces mots qu’elle avait écrit sur sa porte juste avant de se laisser mourir, chez elle, « lassée du monde et de ses habitants en général ». Je n’avais pas de radeau à l’époque. Juste ma foi en un meilleur possible.

C’est très dur ce que vous dites là.

Comme de voir quelqu’un que vous avez essayé de sauver se laisser mourir en bas de chez vous où essayer de véhiculer un message qui se voit perverti par des proches dès la deuxième exposition, sous prétexte qu’il faut vendre, vendre, vendre. A ce niveau là le pari était plutôt bien gagné, mais au niveau humain ? Je ne dis pas que les œuvres étaient mauvaises, elles ne l’étaient pas, et sans doute même parmi les meilleures que j’ai faite, mais limiter mon travail à cela. Patricia et son associé de l’époque Romain Torri m’ont répété sans cesse à cette époque, mais une galerie n’est pas un centre d’art, c’est un espace fait pour vendre, et c’est tout. C’est tout ? Réellement ?

Vous me donnez l’impression de ne pas être juste, ni avec eux, ni avec vous-même.

C’est vrai, cette expo, pour le coup, m’a lancé. Et Romain et Patricia sont des gens très humains avec des goûts assez sûrs, que j’aime énormément. Tous deux aiment et respectent les artistes et leurs démarches, comme beaucoup de gens de l’art d’ailleurs, mais ils sont suffisamment conscients pour savoir que rien ne se vend sans passer par le filtre de ce fameux art contemporain. Aurais-je pu faire une exposition comme la première et vendre ? J’en suis persuadé, mais il aurait fallu avoir pour cela des gens qui au lieu de me pousser à me conformer à tout prix, m’aient aidé à montrer mon travail de façon conforme, mais en adéquation avec moi-même. Ce n’est pas l’impression que j’aie eue. Aujourd’hui on a l’impression, soyons honnête, j’ai l’impression, par rapport à mes expériences du monde de l’art, qui sont loin d’être complètes, que c’est à l’artiste de tout faire et de tout comprendre. Du système je veux dire. L’artiste ne peut plus se préoccuper uniquement de son œuvre et de ce qu’il veut dire avec elle car trop de paramètres sont en jeux. La façon de montrer, de communiquer, de produire, sont autant d’éléments incontournables d’un même tout. Le bien fait mal fait pas fait de Filliou ne me semble plus avoir aucune place aujourd’hui. Ou alors seulement sous une forme parfaitement maîtrisée.

Vous parlez encore d’humanité n’est-ce pas ?

Tout a fait. Et les erreurs alors ! La phrase de mon ami Aleksi que j’ai comprise tardivement : « Make mistake », est totalement absente du paysage contemporain. Les artistes travaillent comme des boîtes de prod de cinéma, comme dit Boltanski, avec des assistants, des attachés de presse, des agents, etc. J’ai l’impression de faire partie ou de m’inscrire dans une autre histoire de l’art.

Nous ne devions pas parler de cela maintenant, mais peut-être voulez-vous nous raconter votre anecdote d’Artaud ?

Oui, « tout le monde » connaît l’histoire d’Antonin Artaud qui écrit des poèmes, se les vois refuser par la NRF, puis écrit une lettre hallucinante à son futur éditeur en lui disant que si ses poèmes sont ratés, c’est que justement ils parlent de l’incapacité qu’à l’homme de traduire ses sentiments, et que donc ils sont réussi. Puis Jacques Rivière décide de publier toute l’œuvre d’Artaud, des écrits de rodez à Heliogabale, en passant par tout le reste. C’est en tout cas ainsi qu’on me raconte l’histoire. Je me précipite à la librairie, curieux de ce « tout le reste ». La qualité d’écriture est fascinante. Où sont les ratés ? J’ai cherché ces ratés dans toute la littérature. Ils en sont très absent sauf dans certains textes posthumes, comme dans « La mort heureuse » ou « Le premier homme » de Camus. J’adore les répétitions, les phrases mal foutues, tout ce qui dénote de ce laisser aller que tant cherchent encore dans l’alcool ou dans les drogues.

Quand je montre « La chambre » reconstituée dans ma première exposition chez Patricia, c’est habité par l’idée que j’aimerais visiter la chambre de quelqu’un ayant réellement vécu sous louis XVI, et pas Versailles qui ne génère absolument aucune émotion en moi. Où sont les chaussettes salles ? Les tickets de métros et les kleenex ? Vous voyez où je veux en venir ?

Mais que proposez vous alors ?

Tout. Je propose tout ! L’œuvre d’art totale, mais bien plus totale que celle de Switters, Picabia ou Breton. J’adore le mur de Breton à Beaubourg, mais encore une fois où est tout le reste. La conscience du reste.

Des ateliers d’artistes existent, que l’on peut visiter.

Oui, mais tout y est si bien rangé. Ce n’est pas ça la vie. C’est même tout le contraire.

Comment Lieux commun s’intègre-t-il dans cette démarche ? Votre dernière expo chez Patricia Dorfmann.

Après Today is the first day of the rest of your li(F)es, j’avais besoin de vivre autre chose et, heureusement la pub m’est tombée dessus, ce qui m’a permi de me libérer de la contrainte d’avoir à produire pour vendre, et j’ai continué de faire ce que j’avais toujours aimé faire…

Montrer en dehors des lieux d’art, créer des rencontres, des lieux de vie ?

Oui, j’ai commencé par déchirer mes dessins nu, lors d’une performance que je ne m’explique pas encore bien, dans une galerie de librairie très branchée, pour les montrer par la suite dans une autre galerie, qui a bien voulu jouer le jeu, et qui était fermée durant la durée de l’exposition…

C’est quelque chose qui avait déjà été fait…

Dans les années soixante dix, oui, par Robert Barry, mais c’est anecdotique.

Pas tant que cela.

Non, car l’art conceptuel des années soixante dix était très politique, quelque chose qui manque cruellement aujourd’hui ou tout est très consensuel. Quel mot atroce d’ailleurs. Et puis dans le manifeste nous déclarons que « si tout a déjà été dit, fait, et pensé, nous n’aurons aucune honte à redire, refaire, et repenser ce qui ne l’a pas été assez ». J’adore l’idée de montrer des œuvres que l’on ne peut pas acheter.

Pourquoi ?

Parce que cela amène une autre réflexion sur l’art. De plus les œuvres les œuvres n’étaient pas pas à vendre, elles étaient juste à vendre ailleurs, dans un magasin de vêtements de créateur, de l’autre côté de la rue, ou les gens étaient invités à se diriger.

C’était mes dessins qui n’étaient pas à vendre, pas le reste.

Quand on rentrait dans la boutique pour laquelle j’avais réalisé des tee-shirts et des posters, on tombait sur un espèce de cube en carton, sorte de maison de clochard dans lequel j’avais installé le lit ou était morte ma mère ; un tableau de choses similaires et différentes, Coca/Pepsi, Beatles/Rolling Stones, Mac Do/Quick, Sartre/Camus, The Cure/Depeche mode, Chrétiens/Musulmans, PC/Mac, etc, et qui finissait par Nazisme/Fascisme ; la peinture Empathy ; 3274 pages comprenant la totalité de mes écrits non corrigés manuscrit en Times New Roman taille 12 ; une encyclopédie Larousse en train de moisir ; et environ 3000 citations de film inscrites sur des post-it. En étant allongé sur le lit, ou face au cube à l’extérieur on pouvait aussi voir une vidéo de pignon fixe (vélo sans freins), très tendance, sur fond de musique Techno, ou un homme de dos roule de dos à travers Paris, sans s’arrêter à aucun feu rouge, tandis que des citations de film (les mêmes que sur les post it) apparaissent à intervalle régulier en surimpression sur l’écran.

Il y avait aussi une petite peinture Innocence.

Oui.

Que vouliez vous dire avec cette installation ? Faisait-elle partie de la même série que Sleeping Pornography, Guilty et Consumérisme, ou étais-ce totalement autre chose ?

Ce n’est jamais totalement autre chose. Peut-être que la peinture Innocence créait un lien avec ce qui n’a pas encore existé. Et puis je n’avais pas encore eu l’idée de consumérisme, par contre, avec ma mère qui s’était plus où moins clochardisée en bas de chez moi… Je ne sais pas… Il y avait aussi l’idée de l’univers interne de l’artiste, qui tourne en rond dans sa tête, fait des listes, écrit de manière compulsive. L’artiste que je suis aussi. Les dessins enfermés de l’autre côté de la rue. La vidéo de pignon fixe. Les phrases de film. Ce n’est pas à moi qu’il faut demander ce que je voulais dire. Qu’en pensez-vous vous ?

Que c’est une œuvre « complexe à défaut d’être compliquée » ? Je vous cite. Non. Les moteurs sont assez simples à comprendre. Le décès de votre mère, etc. Comme dans tout votre travail il y a votre vécu, que vous utilisez comme un matériau brut, et ce que vous tentez de communiquer à travers lui. Ici, qu’il faut regarder à travers les apparences. Vous cherchez à créer une émotion je pense. Ce qui était à voir c’était surtout ce qui n’était pas montré, dont la peinture Empathie, cette fois-ci était la clef de voute. Ce qui restera de cette installation.

J’aime beaucoup empathie, c’est amusant que je n’ai pas encore vendue cette œuvre. Trop dure peut-être.

Le titre de cette exposition était « Tout ou rien », celle d’avant « Posters en vente à la boutique », la suivante « Consumérisme », puis « Chacun pour soi », ou vous laissez les gens piétiner vos dessins. Comment choisissez vous vos titres ? Comment travaillez-vous ?

Les titres s’imposent à moi un peu comme les idées. Je rebondis d’une exposition sur une autre, presque toujours en réaction. C’est peut-être quelque chose que j’aimerais changer même si je continue de refuser de produire pour illustrer une idée. C’est autre chose que je cherche.

A ce sujet le carton d’invitation de lieux communs, « Une conception particulière de l’art le forçait à ne créer que poussé par l’inspiration » est très clair.

C’est une phrase inspirée de Flaubert que j’ai gardé en tête des années. Après deux ans d’exposition « hors les murs », le travail que je montre chez Patricia Dorfmann est l’un de ceux qui me satisfont le plus. Surtout le grand tryptique noir et blanc ou enfin j’affronte la peinture.

Ce qui frappe le plus dans votre œuvre c’est qu’elle n’est presque que noir et blanc.

Certains diraient qu’elle est cohérente.

Dans cette exposition il y a une série de huit cadres qui m’a particulièrement intéressé, j’ai noté une phrase en marge d’un texte de Jacques Ellul, qui est l’un des premier a avoir critiqué la société de la technique. Voici cette phrase :

« A tous ceux qui croupissent tandis que d’autres vivent. J’ai parfois peur de faire partie de ces médiocres même s’il n’y a pas un instant de ma vie que je n’ai pas choisi. Mais comment en viens-t-on à subir ce que l’on a choisi et la tyrannie de ceux qui nous confortent ou nous éloignent de ces choix ? Ne rien faire ou s’attaquer a des projets insensés peut passer a tort pour de la médiocrité. Il n’en est rien. N’est médiocre que le jugement de celui qui condamne sans savoir, faute d’intérêt porté aux choses. Faute de curiosité. La curiosité est au centre de tout. Quel processus de création sans curiosité ? L’échelle de valeur qui permet de dire : – Toi oui, Toi non. La médiocrité, c’est surtout cela ».

Puis vous avez écrit que vous aviez retrouvé cette note dans votre téléphone portable, juste avant la performance « Consumérisme ». Qu’en est-il ?

Je vous l’ai dit, je suis très mauvais pour parler de mon travail. Jacques Ellul est quelqu’un qui m’a intéressé, comme Unabomber m’a intéressé, ou les brigades rouges. Il y a un moment dans la vie ou, en plus du choix que l’on a fait, il s’agit de s’engager réellement dans la cause que l’on défend. C’est peut-être ce que suis entrain de faire aujourd’hui.

J’aimerais dire ou penser que je suis peintre, on me connaît surtout en tant que dessinateur.

Comment devenir peintre sans produire d’œuvres. Comment montrer que si tout le monde peut le faire tout le monde doit le faire. Et que veux dire faire à un moment où trouver du sens est si difficile. Miller écrit : « Il faut donner du sens au sens ». « Faire pour être ou être pour être ».

« Perde son temps est définitivement la seule façon d’être libre ».

Tous ces mots font partie du manifeste. J’espère que le manifeste permettra de mieux comprendre mon œuvre, un jour, ou que cette dernière mènera au manifeste. Qui sait. Il y a tellement de choses à découvrir et à vivre. Peut-être que je ne fais que tourner autour du pot, finalement.

« Le confort que vous avez exigé est maintenant devenu obligatoire »

Artus, Alfred Jarry parle de « l’inutilité du théâtre au théâtre », puis de « L’inutilité de l’art dans l’art ». Vous êtes maintenant connu pour vos dessins bien plus que pour votre pratique artistique, qui, pourtant, nous l’avons vu, est foisonnante. Pourriez-vous nous expliquer en quoi votre travail entre en résonnance avec celui des mouvements contestataires de différentes époques ?

Oui, je connais cette phrase, que j’ai lue dans un livre sur les happenings et Fluxus que j’avais volé un jour à la galerie Louis Vuitton. Comment vous dire que si j’ai été élevé avec Ubu roi, Le Rhinocéros de Ionesco, ou Les exercices de style de Queneau, mes références m’amènent ailleurs. J’ai cette chance d’avoir eu plusieurs éducations, mais la plus importante est sans aucun doute celle de la rue. Nous en avons déjà parlé je crois. Je suis effectivement persuadé que prêcher à des convertis est la chose la plus inutile qu’il soit car il n’y a pas de combat, et, d’une certaine manière on peut considérer que je suis un être combattif. Quand je suis arrivé en pension catholique à l’âge de douze ans avec les cheveux teints au henné et une veste de mouton, les choses ne se sont pas vraiment bien passé, c’et le moins que l’on puisse dire. Il a vite fallu m’affirmer. De même quand je suis devenu skateur avec un passé de roller. Les gens sont cons, il n’y a rien à faire, et ils détestent plus que tout les gens qui ne s’en tiennent pas qu’à un seul faire. Avec la mode du mixe, etc. Les mentalités sont en train de changer, mais les pratiques en France restent très limités par l’esprit de chapelle.

L’un de mes livres préférés, par rapport à toutes ces histoires de subversion, est Lipstick Traces, de Greil Marcus, il est intéressant de voir qu’il est écrit par un américain. Un autre livre qui m’a beaucoup marqué est celui de Heath et Potter sur le mythe de la contre culture, ou il y a cette phrase merveilleuse, parmi tant d’autres : « Le confort que vous avez exigé est maintenant devenu obligatoire ». Il y a tellement de livres : « Dada » de marc Dachy, « L’art conceptuel » de Godfrey… Je puise beaucoup d’inspiration dans ces ouvrages.

Ce qui veut dire que votre travail est très référencé ?

Non, cela veut dire que je me renseigne souvent avant de faire une œuvre sur la « cible » qu’il est censé atteindre, comme n’importe quel artiste. Seulement ma « cible » ne se situe pas au niveau de l’institution, mais plus de monsieur tout le monde, pour peu qu’une telle personne existe.

Que voulez-vous dire par là ?

Quand Catherine Millet écrit que « personne ne peut se targuer d’être le spectateur moyen de son époque » dans l’art contemporain en France, elle met en plein dans le mille. Comprise dans le cadre de Art Press, cette phrase peut bizarrement justifier l’élitisme un peu passé de cette institution, mais elle n’est absolument pas acceptable dans le cadre « de la vraie vie », ou les gens ont besoin de références certaines et établies. Ce qui explique bizarrement le succès des monographies bon marché de type Taschen. C’est dans cette perspective artistique là que je me situe, tout en la contestant.

Nous avons parlé, au tout début de cette interview, de votre pratique des faire valoirs au début de votre carrière artistique, ou plutôt nous n’en avons pas vraiment parlé. Votre premier grand projet artistique était de réaliser une fausse monographie d’Artiste sur vous même. Comme si vous éprouviez le désir de vous auto-reconnaître avant que quiconque d’autre ne le fasse. Etais-ce pour que personne d’autre ne puisse jamais le faire ?

Forcément. Qui mieux que l’artiste peut juger de son honnêteté, ou de son « authenticité » comme dit Motherwell. Cela dit l’art comme toute autre entreprise intellectuelle a besoin de passeurs, de relais, mais vu le peu de curiosité de la presse pour certains mouvements, leur « surcharge de travail », comment les journalistes pourraient-ils encore trouver le temps de se déplacer pour aller voir des évènements dont ils ne sont absolument pas certains de la portée médiatique potentielle. Tout le monde veut vendre des choses aujourd’hui, avoir des retours sur investissements. Et la curiosité dans tout ça. Le risque.

C’est le petit texte que vous aviez mis en exergue de Consumérisme ?

Pas seulement. Ce que je veux dire par là, c’est que pour moi une œuvre doit porter en elle-même son risque d’autodestruction. Qu’elle doit être dangereuse, limite, marginale.

Beaucoup d’œuvres répondent pourtant à cette définition.

Mais combien de vies ?

Vous voulez dire qu’il faut vivre une vie dangereuse pour faire du grand art, c’est un peu simple, non ?

Tout dépend ce qu’on entend par vie dangereuse. On peut vivre une vie dangereuse sans jamais quitter son fauteuil. Mais ce n’est pas très intéressant tout cela.

Qu’est-ce qui l’est alors ?

Quand nous parlions au début de cette interview du confort qui est aujourd’hui devenu obligatoire, un lien se fait immédiatement avec les années pré et post soixante huit. Le film « In girum nocte et consuminur igni » de Guy Debord parle exactement de ça. Mais ce qui fait sa force, par rapport à « La société du spectacle », c’est qu’il est truffé d’anecdotes vécues. Le drame de la contre-culture, c’est qu’elle a crée un marché de la différence qui est encore plus important que tout ce qui a existé avant. Que faire aujourd’hui ? Se conformer pour marquer sa différence. Mais à quoi et à qui ? Faire partie des Bobos ou des Branchés ? Des Hipsters ou des… quoi au juste ? Des Hobos… « cette nouvelle invention marketing » ? Les voyageurs à la Kerouac qui connaissent tout de la beat génération mais à mon avis pas grand chose de gens comme Panaït Istrati, ou Blaise Cendrars d’ailleurs…

Quand j’ai décidé avec mon ami David Ledoux de filmer le voyage ou je ramenais les cendres de ma mère dans le village où elle était née, j’avais envie de parler de cela et de pleins d’autres choses à la fois. Du deuil. De l’humanité qu’il y a en chacun de nous. Et ce « film » a été un grand succès. Il a même été projeté à Beaubourg.

Après avoir fait le tour du monde en participant au Bicycle Film Festival de Brendt Barbur. Pourquoi est-ce si important pour vous de vous inscrire dans une culture. Qu’elle soit branchée, underground, ou posthume. Et pourquoi refuser l’appellation d’art contemporain qui irait pourtant si bien avec votre travail ?

Parce que, comme beaucoup de gens, je me sens « rejeté » par l’art contemporain, le mot est un peu fort, mais il y a un peu de ça. Pour « entrer » dans l’art contemporain il faut obéir à certains codes. Je déteste les codes. L’art pour moi c’est beaucoup plus que cela, c’est viscéral comme dirait un peu bêtement un de mes amis. Bien sûr qu’il y a des codes, mais la question aujourd’hui ne me semble pas être comment les contourner, faire avec, ou les mettre en danger, mais d’être libre et totalement détaché de ces codes pour faire, « juste faire », ce qu’on a envie. Les cultures alternatives peuvent être de bons passeurs cela dit.

Beaucoup de gens plus jeunes apprécient votre travail. Certains même vont jusqu’à vous acheter des pièces qu’ils ont à peine le moyen de vous payer et que vous proposez avec votre galeriste en de multiples versements. Vous n’êtes pas encore très cher avec des œuvres entre 500 et 18 000 euros. Comment décidez vous de la valeur de votre travail.