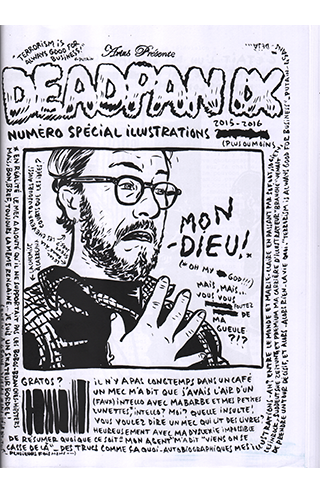

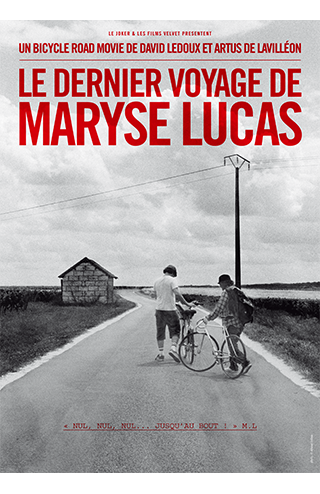

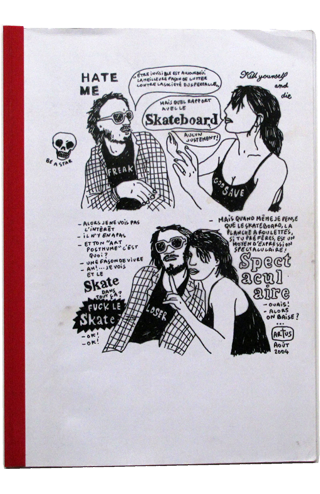

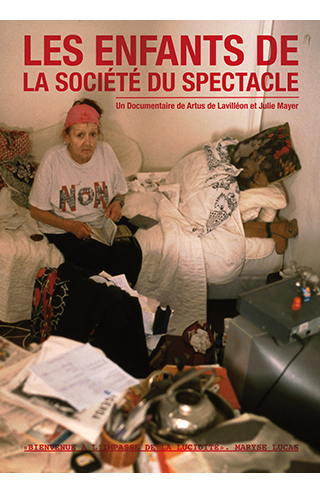

Quand j’étais plus jeune, une femme, excédée par les bruits de skateboard devant sa porte, était descendue nous demander si on croyait « qu’on pourrait toujours faire ce qu’on avait envie de faire dans notre vie », avant d’insister sur le fait qu’il y avait, d’une part, « des règles qu’il fallait respecter », et, de l’autre, « des choses que nous ne comprenions pas encore », mais qui feraient que, « plus tard, quand nous serions grands, la vie ne serait pas telle que nous l’imaginions », « qu’il nous faudrait faire des concessions », et que, bref, « nous ferions à peu près tout sauf ce que nous croyions que nous ferions ». « Que la vie n’était pas rose », etc, etc. J’ai beaucoup de mal à me souvenir de ses propos exacts, mais je sais qu’ils n’étaient pas teintés de détresse ou d’abandon devant la vie, il s’agissait selon elle, d’une leçon de vie « pour plus tard ». Si les mots ne sont pas restés, la sensation, elle, s’est enracinée profondément. Pendant des années, j’ai pensé, à peu près tous les jours de ma vie, que je ne ferais que ce que j’avais envie de faire. Et rien d’autre. J’imagine que cette femme avait aussi prononcé le mot adulte, et le mot responsabilité… Alors que j’écris ces mots, mon écriture elle-même est teintée de ce refus adolescent de grandir, de se plier aux règles, « d’abandonner nos rêves comme nos parents l’avaient fait ». Je ne crois pas que mes parents aient abandonné quoi que ce soit. Mon père, communiste convaincu, est mort peu après la chute du mur de Berlin d’une crise cardiaque, et ma mère, plus ou moins d’alcoolisme et de malnutrition, en bas de chez moi, après avoir écrit sur sa porte : « bienvenue à l’impasse de la lucidité », sans pourtant avoir jamais hissé pavillon bas. Elle m’avait racontée qu’elle ait un jour posé sur les rails le violon que ses parents lui avaient acheté, avant que le train ne fasse voler en éclat des rêves qui n’étaient pas les siens. Quelques années plus tard, alors qu’elle fuguait à Paris, retrouvée par les flics, sa mère l’avait faite interner quelques semaines en hôpital psychiatrique, pensant que les électrochocs lui feraient retrouver la raison. Nouvelles fugues, puis liberté totale. Devenue prostituée pour « ne jamais travailler », compagne d’un faux monnayeur, puis rentière, le temps de vendre toutes les maisons de l’héritage familial, Maryse n’a effectivement jamais travaillé au sens où on peut l’entendre classiquement. Un ami m’a dit récemment à propos d’elle qu’elle était « incapable de ne pas faire ce qu’elle avait envie de faire, au moment où elle avait envie de le faire ». C’était à la fois son drame et sa plus grande force. Morte pauvre, et partiellement abandonnée de ses proches (sauf un) après un retour à la campagne raté, sa fin Parisienne était à l’égal de sa vie – en dehors de toute raison.

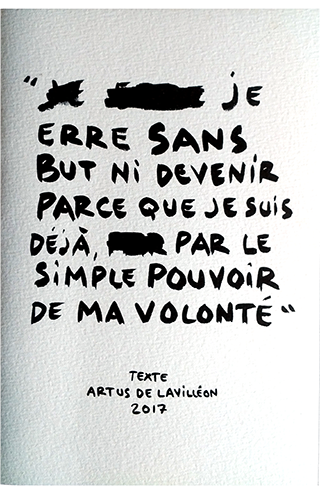

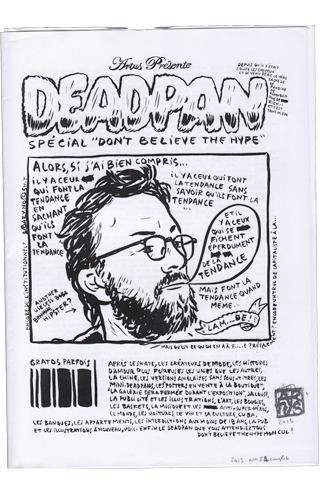

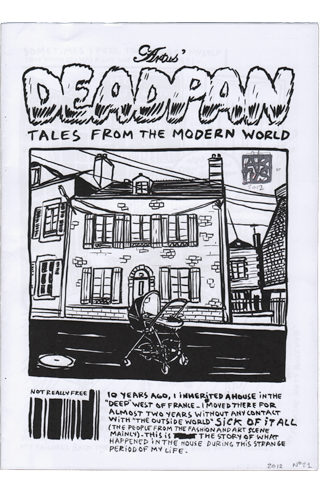

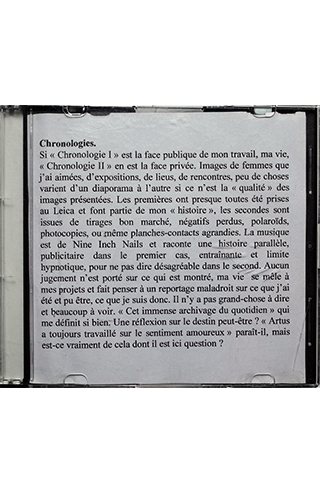

A un moment où, devenu père et souhaitant donner à mon fils et ma femme une forme de stabilité et de confort, je ne peux m’empêcher de penser à ce qu’il y a de Maryse en moi. Récemment Jessica m’a dit qu’elle s’imaginait très bien, plus jeune, finir sur un banc, et qu’elle y serait certainement heureuse. Que la réussite ou l’échec pour elle ne voulaient rien dire. J’ai aussi beaucoup pensé comme cela. Cette image du banc. Lumineuse. Quand je regarde ma vie, je crois n’avoir absolument jamais fait quelque chose que je ne voulais pas faire – à part Instagram peut-être ! Il y a bien sûr eu de petites concessions, mais, grâce à mon petit appartement de 15m2, dont j’étais propriétaire, j’ai pu garder une forme de liberté qui a duré de mes vingt ans à mes quarante, en marge de toute velléité de réussite ou de succès. J’ai été pauvre, riche, heureux et malheureux, déprimé, mélancolique, enthousiaste, mais jamais résigné – même lorsque ma mère est revenue vivre chez moi au pire moment de ma vie. J’ai toujours, absolument toujours, souri à la vie. Et c’est ce qui m’a protégé. Ce qui protège tous les artistes. L’absolue conviction d’un destin. D’une hérédité. D’un choix (même impossible). Je dis souvent que ma mère a été une proche de Guy Debord et ressasse sans cesse mon amour du Carré blanc sur fond blanc de Malevitch, ou des écrits de Henri Miller. Pour moi, la phrase « le confort que l’on a exigé est maintenant devenu obligatoire », est la pire dénégation de ce que la vie à de plus beau à offrir : l’inattendu. Venu de quelqu’un qui est sans cesse figé devant son écran, à archiver et commenter sa vie passée, la phrase peut faire rire, mais elle est néanmoins exacte. L’inattendu peut aussi venir de l’examen d’une vie que l’on croyait avoir vécu de telle sorte alors qu’elle était en réalité toute autre. Je pense ici à ce dessin d’un cow-boy, portant l’étoile de sheriff à qui sa femme demande : « Maybe you are lying to yourself, did you ever thought of that ? ». « Everyday », répond l’homme au chapeau.

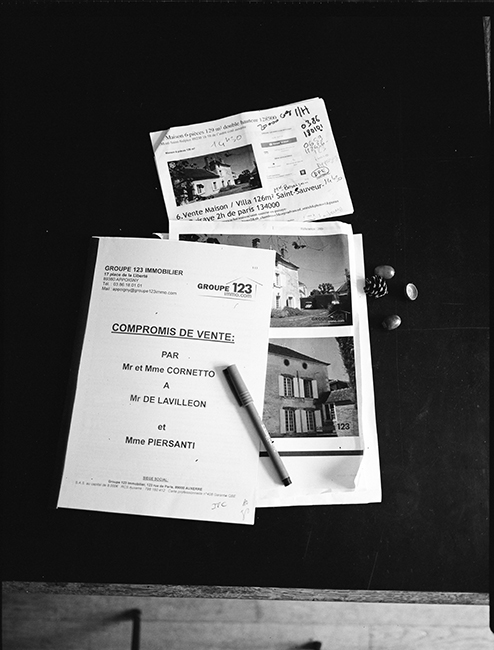

La veille de faire un emprunt immobilier sur 15 ans avant de partir vivre à la campagne, presque tout me retient, mis à part l’amour que j’ai pour ma femme et mon fils. Mais faisais-je pour autant, quelque chose que je n’ai pas envie de faire ? Absolument pas. Les erreurs, si erreurs il y a sont aussi magnifiques. Parfois, en ce moment, j’ai du mal à dormir. L’argent, le manque d’argent, me hante. Je sais que je devrais m’agiter dans tous les sens, démarcher, téléphoner, mais j’en suis incapable. Seul mon travail artistique et ma famille comptent. Notre bonheur à tous. Acheter un toit même lorsque l’on a peur de ne pouvoir le payer, s’enchaîner sur des années, me semble moins pire que de divulguer des informations privées sur des réseaux sociaux parce que je n’ai pas le choix de faire autrement si je veux partir, sans pour autant tout quitter. Nouvel étonnant aveu de quelqu’un qui a toujours voulu partager sa vie. Moins étonnant si l’on admet que ces informations ne vont que dans le sens d’une réduction de la vie et de la perception que l’on en a. N’a ainsi valeur à mes yeux que le reste. Ce que l’on ne montre pas, ne partage pas. Le vrai quotidien. Celui qui n’est pas vendable, quantifiable, achetable, diffusable. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre ni même si je me cherche des excuses. Il n’y a pas d’excuses à avoir. Juste une volonté, sans cesse renouvelée, de n’en faire qu’à sa tête, dans les limites d’un bonheur que l’on veut, malgré tout, en accord avec le monde dans lequel on vit.