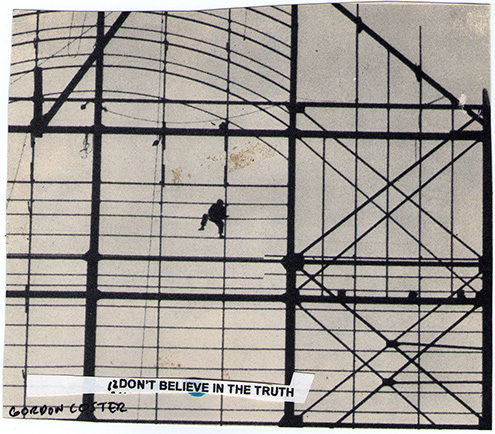

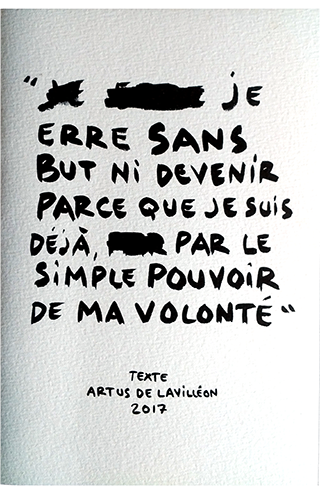

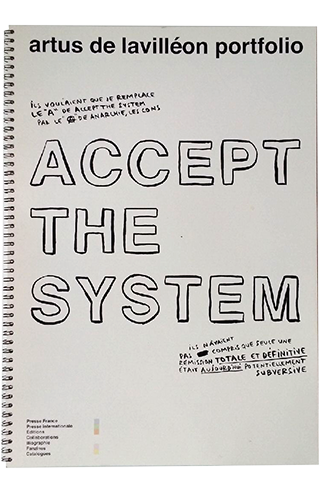

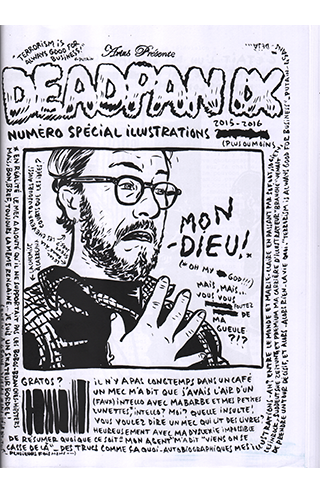

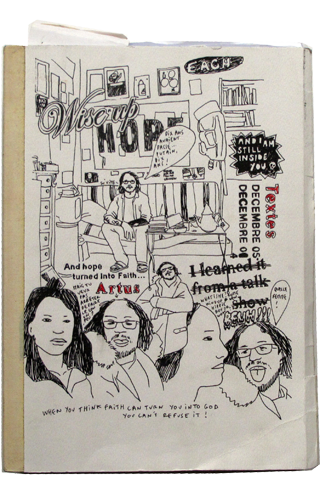

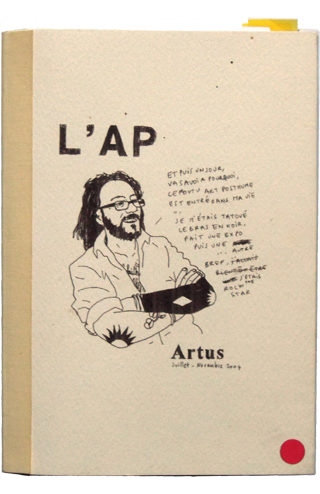

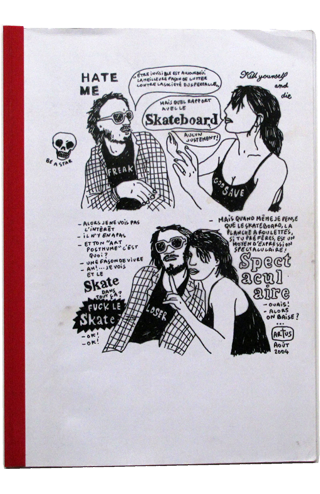

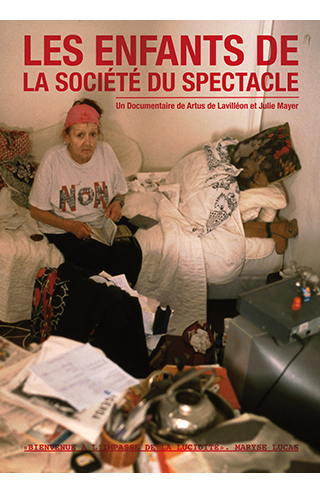

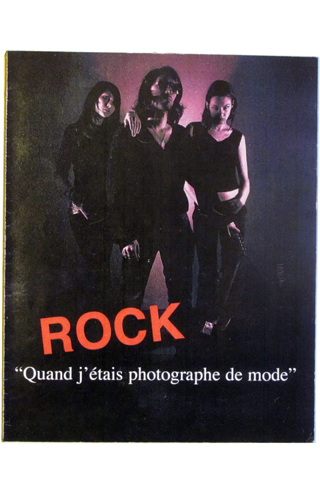

Les textes qui suivent, illustrés par une image unique, figurent en introduction des photographies reproduites dans le Best of Quotidien #2

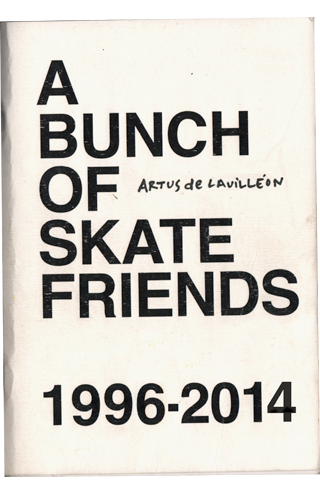

Et tout d’un coup, c’est sa vie que l’on voit s’écouler devant soi. Anti-chronologie inattendue, le projet des Best of dessine un paysage en marge de tout le reste : ce qui a été abandonné, ce qui a continué, ce qui s’est passé et ce qui n’est pas arrivé. Pourquoi cette parution rétroactive ? Pourquoi ne pas avoir commencé par le numéro 1, ou par la réédition de la première compilation de mes photos à la Plaubel ? Mes débuts au moyen format et ma prime volonté de donner à ces photographies le statut d’art ? Parce que j’avais besoin de lire à l’envers ma vie et, peut-être, ne plus commencer comme je le fais habituellement par le début. Les textes de Quotidien 1 à 14 font sans cesse référence aux textes situationnistes, à Malevitch, aux grands photographes dont j’ausculte le travail méticuleusement. L’utilisation du Hasselblad SWC/M quand à lui modifie mon rapport à la réalité. Hyper réalité du présent, volonté subie de changement. Vacances. Vie de Famille. Sortie du marché de l’art et professionnalisation de mon métier d’illustrateur, et Jessica au centre de cette nouvelle vie…

Quotidien #1

Juin – Juillet 2015

À chaque fois que je regarde les photos prises avec le Hasselblad SWC/M je suis fasciné.

En à peine un mois je réalise un nouveau tome de Quotidien pour essayer ce nouveau boîtier pour lequel j’ai un véritable coup de foudre, sans vraiment comprendre comment il marche. Les images me ressemblent sans me ressembler – comme si elles étaient habitées d’une forme d’hyperréalité. Alors que le négatif est plus petit que celui de la Plaubel, il est plus piqué, plus «métallique». Et je n’arrive pas à savoir si ces images me plaisent vraiment.

Je me balade tous les jours avec ce livre brut de scan photographié, maquetté et imprimé à la va-vite, sans réel choix dans la sélection des négatifs et positifs qui le constituent (comme souvent cela dit), constamment dans le sac à côté du Blad.

Tout y est mélangé. Photos de Jessica, d’Anatole, de skateboard, de lieux et lotissement, entre Paris, sa banlieue, et Angoulême, où je continue de tourner le film sur mon ami Batman avec un pote. Surchargé de travail comme souvent depuis que le dessin est devenu mon moyen de subsistance principal… Lutter pour ne pas me laisser enfermer par ce succès que je crois encore potentiellement éphémère.

Et puis les vacances arrivent vite. Il faut tout boucler avant de partir, mais avec quel boîtier ? Les deux Plaubel sont réparées et tout le monde me dit que le tome 1 de Quotidien me correspond mieux. Reste de mystère du fameux 38mm Biogon dont on ne sait parfois s’il est l’équivalent d’un 21, d’un 24, ou même d’un 50 mm en 23 x 36, quand on respecte scrupuleusement le niveau à bulles… l’optique préférée de Friedlander dont les livres Family in the Pictures et Stick and Stones me travaillent (un reste d’influence de Stephen Shore dans la tête).

Shooter en moyen format pour éviter le grain maintenant considéré comme « daté ». Régler son appareil manuellement pour retrouver une lenteur, un cadrage, et une réflexion qui me semble cruellement manquer en numérique… limiter le nombre de clichés aussi. Me confronter à une vision imposée par un objet intermédiaire dont l’angle de champ est si large que son empreinte sur la réalité modifiera forcément ma façon de voir les choses.

La veille du départ je suis encore au labo, puis à la photocopieuse, où j’imprime ce livre.

C’est décidé, je partirais avec le Blad, sans aucune certitude, sauf celle d’être, pour la première fois, étonné par mes propres images, si différentes et en même temps si proches de celles que j’ai toujours faites. Le tâtonnement expérimental prôné par Célestin Freinet dans sa Méthode, avec laquelle j’ai été élevé, s’oppose dans mon esprit à l’industrie du loisir artistique, et s’impose peut-être aussi comme l’embryon d’une réponse apporté à cette société du spectacle où tout semble si maîtrisé qu’on a l’impression d’y perdre tout ce qui fait notre humanité.

Quotidien #2

Juillet 2015

Parti en vacances avec le tome 1 des photos prises au Hasselblad SWC/M (qui ne me quitte plus) je me fais envoyer les scans de mes dernières pellicules par We Transfer, ainsi que mes premières photos de vacances que j’organise toujours sous le titre Quotidien. Le livre est ainsi photographié et édité en moins d’un mois.

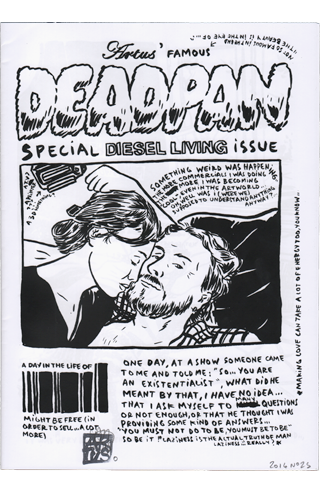

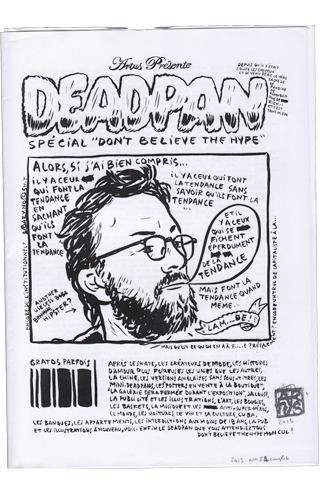

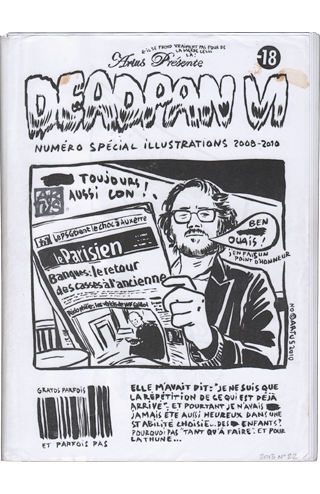

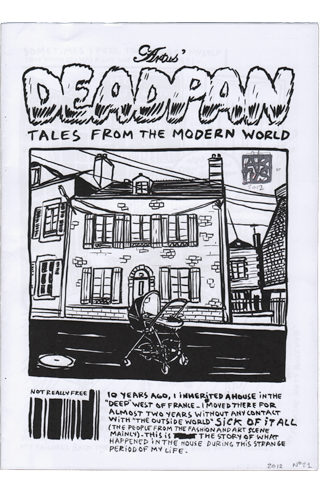

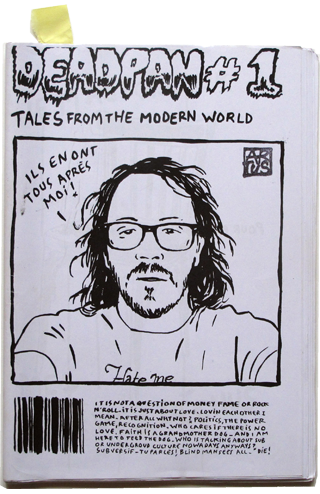

Loin du « Best Of » des images faites à la chambre Plaubel Makina – qui étaient issues de cahiers où je collais mes tirages originaux – je suis ici dans une autre logique, proche de mes fanzines de dessins Deadpan où ce n’est pas la qualité de la photo que je cherche (alors que j’utilise l’une des meilleures optiques jamais produites), mais une forme d’accumulation qui témoigne d’un vécu réel.

Comment partager autrement la fascination qu’exerce sur moi les villes où villages pavillonnaires de la petite ou grande banlieue parisienne ou nous allons parfois voir parents ou amis, qu’en la mettant en vis-à-vis de photos de notre couple, ou d’endroits où nous passons nos vacances – ici en Provence dans les Alpilles, dont la beauté ne me paraît ni plus évidente ni plus forte, juste différente.

Je me souviens de l’immense émotion qu’avait généré en moi l’exposition The Place We Live au musée du Jeu de Paume que j’avais vue plusieurs fois. La simplicité des images, le regard critique de Robert Adams sur l’empreinte environnementale de l’homme, mais aussi son affection évidente pour les lieux photographiés. Puis la lecture de ses livres. Ses marches. La beauté des constructions humaines, quelles qu’elles soient, parfois en telle rupture avec ce qui nous entoure et notre vécu intime qu’on se demande souvent ce qui nous a amené là.

Avec la naissance d’Anatole, le temps à commencé à me manquer pour mes projets artistiques et mes propres marches se sont vite résumées à un tour du pâté de maison, ou de la résidence où nous allions passer vacances, quoi qu’il y ait aussi ici quelques photos d’Arles où Jessica s’est débrouillée pour m’emmener (sans notre fils) aux Rencontres de la Photographie que je n’avais jamais visités.

Dois-je avouer que j’ai détesté cette expérience (tout comme je déteste les foires d’art contemporain) alors que mon intérêt pour la photographie n’a jamais été aussi grand ?

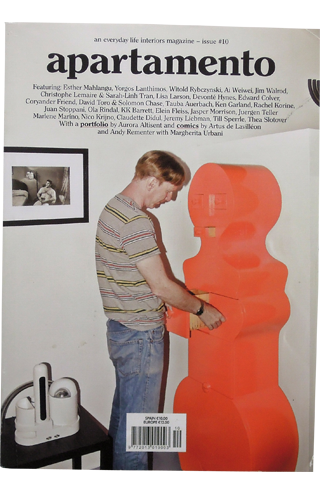

Ayant découvert la culture photographique sur le tard, principalement à travers les livres, me retrouver face à Stephen Shore ou à sa rétrospective, ou à l’éditeur Xavier Barral, à qui j’aurais adoré montrer mon travail, m’a vite mis dans la position d’un jeune photographe cherchant à faire partie du milieu, ou à le comprendre.

Ajouter à cela la profusion d’images, de Walker Evans à Gusinde, en passant par d’autres expositions dont la qualité ne m’a pas paru évidente, je n’ai cessé de me questionner, durant ce cours séjour, sur ce qui me poussait à faire toutes ces photos… et sur la succession de choix qui peuvent amener à la création d’une image et à vouloir révéler un regard porté sur la réalité. Car qu’est-ce que la photo sinon cela ?

L’utilisation d’une technique qui modifie notre quotidien par le regard que l’on pose sur lui ?

Le nouvel intérêt maladif que je porte à mon nouvel appareil photo et à son grand angle soi-disant sans déformation reste incompréhensible car je me sens comme un peintre qui serait obsédé par un nouvel outil ou un nouveau format pour témoigner d’une vision en total décalage avec la technique utilisée.

Dans un SMS, que j’ai éprouvé le besoin de m’auto-envoyer, alors que je regardais l’une de ces mises en scène du spectacle artistique contemporain, j’ai noté : « – Ne rien lâcher », en me demandant pourquoi je me sentais toujours aussi mal à l’aise dans un environnement dans lequel je pourrais pourtant m’épanouir.

Et si le fait d’avoir toujours, dans mes projets comme dans ma « posture », quelque chose de raté, de trop ou de pas assez, indiquait une volonté de partager ma réalité dans ce sens ?

De montrer une forme d’humanité en dehors des apparences et des choix qu’implique la décision de vouloir devenir artiste ou photographe.

Avec toute l’acuité générée par un outil qui appuie cette volonté et permet de voir plus large « sans déformation ».

Septembre 2015.

Quotidien #3

Juillet – Août 2015

Henri Miller dirait peut-être que la meilleure façon d’être vrai c’est de mentir, ou plutôt que l’exactitude n’est pas son problème.

« Que peut-il y avoir de plus fictif que l’histoire de sa propre vie ? A force de polir ses souvenirs, on se perd, on devient un autre – soi, peut-être », écrit Béatrice Commengé dans sa biographie.

« Polir » la réalité pour faire passer notre « message » ou choisir de partager son quotidien tel qu’on l’a vécu « en tant réel », est-ce cela qui sépare les photographies de famille de grands photographes (telle que la pratique Lee Friedlander par exemple) de celles que nous collons dans nos albums personnels ? La sélection d’images opposée à la profusion des souvenirs dont elles ne se veulent pas forcément le meilleur témoignage ? L’affect qui sépare souvent la qualité d’un travail à l’empathie qu’il génère. Et le talent celui de réconcilier valeur et émotion.

En faisait de nombreux allers retours au laboratoire, mélangeant les pellicules couleur et noir & blanc, j’ai un peu perdu le fil de la chronologie. Ce fil qui est si important pour moi. Bouger les photos d’une ou deux pages, pour mieux raconter l’histoire, ou coller au plus prêt d’une réalité qui n’est pas celle de la prise de vue (mais de la mise en page) est-ce déjà tricher ?

Pour la première fois, je réalise plusieurs livres à la fois. Je jongle avec plusieurs dos argentiques Hasselblad et séries en même temps. Noir et blanc, couleur, paysages, portraits, photo d’architecture, d’intérieurs… avec la même exigence de spontanéité, sans jamais rien retoucher ou déplacer, à de rares exceptions prêt.

Léautaud, que je découvre dans la bibliothèque de mon père et de ma belle-mère (tous deux décédés), note dans son Journal Littéraire : « ce n’est pas la réalité qui m’intéresse mais ma réalité ». La seule objective finalement.

Les photos de vacances, dans leur banalité même, nous rapprochent d’un quotidien vécu au jour le jour que seule la photographie sort de son contexte, Mon fils, ma femme, quelques proches, la famille… Et puis régulièrement je fais le tour du pâté de maison du lotissement ou de la maison où nous restons quelques heures ou quelques jours.

Un ami me demande : « Pourquoi dépenses-tu autant d’argent sur tes photos alors que cela ne te rapporte rien? », et je lui lit une phrase de Baudelaire qui explique que confondre art et photographie est une erreur. Mais n’est-ce pas exactement ce que je fais ? « Pourquoi n’essaye tu pas de faire une sélection plus pointue », ajoute Jessica. « Tu devrais faire quelque chose de toutes ces images Artus » insiste une amie.

« Aujourd’hui on n’a plus le temps de prendre le temps » (Dans un livre sur Le moment robotique).

Comment expliquer sans avoir l’air prétentieux que j’essaye de mettre en place une œuvre qui se lise dans sa globalité plus que dans son détail. Comme un peintre pourrait peindre une série de toile pour rendre compréhensible une démarche qui sans cela resterait floue.

Pourtant mes photos n’ont rien de picturales, ni de réellement poétiques… Sont-elles d’ailleurs des photographies de famille ? Si je devais les définir je dirais que mes photos sont factuelles, évitant tout débat avec mes détracteurs. Elles sont issues d’un besoin constant de partager mon quotidien – mais pas seulement. Et c’est sans doute là que cela devient « compliqué ».

« Nous avons été ici ». « Nous avons fait ça ». « Nous avons vu et rencontré telle et telle personne ». « Photographié ci et ça »… Comme tout le monde, nous sommes partis en vacances, nous sommes revenus et repartis, et revenus à nouveau, années après années, parfois au même endroit, parfois pas, parfois avec les mêmes personnes, parfois avec de nouveaux amis, mais c’est la même réalité dans sa répétition et sa familiarité qui nous a entouré. .. à part que chaque réalité est unique, même dans sa plus grande banalité.

Jessica, à qui je lis ce texte ajoute : « En fait, ce que tu essaye de dire de façon assez compliquée, c’est que les gens sont toujours impressionnés par ce qui est semble inaccessible – comme la célébrité ou ce qui est montré dans les musées – en oubliant d’être émerveillés par leur quotidien ».

Je crois que deux minutes avant je lui parlais de ma lassitude des musées et des galeries, dans lesquelles je vais de plus en plus rarement. Sauf que, au milieu des vacances à Juan-les-Pins, j’ai quand-même éprouvé le besoin d’aller, seul, voir une exposition : « De Chagall à Malévitch, la révolution des avant-gardes en Russie entre 1904 et 1930 », au Grimaldi Forum, à Monaco.

Entre les Constructions de Rodchenko et Le monument à la troisième internationale de Tatline, j’ai repensé à l’émotion qu’avait généré en moi le Carré blanc sur fond blanc de Malévitch dont la seule idée avait changé ma vie. Jean-Louis Prat écrit à propos de cette exposition qu’il « parle de la liberté des artistes à exprimer leur vérité, leur temps et ainsi à imposer leurs idées ».

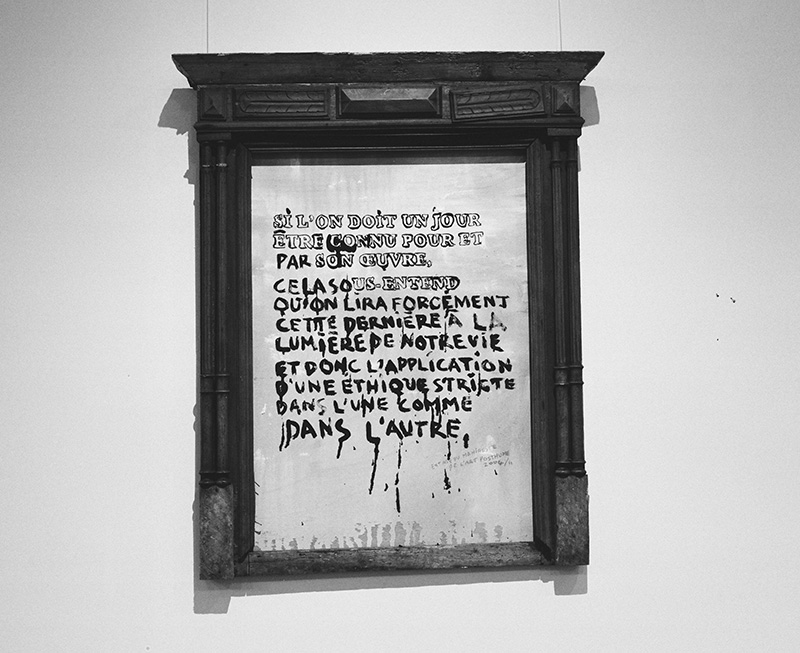

Je pense pour ma part qu’un grand artiste n’est pas forcément un grand révolutionnaire, ou en tout cas que c’est idée se perd dans la contemporanéité actuelle, mais celui qui sait s’approprier une évidence.

Et que ces évidences ont effectivement le pouvoir de changer le monde.

Quotidien #4

Juillet – Août 2015

Les photographies de vacances s’accumulent comme autant de preuves d’un quotidien d’une banalité exemplaire. Piscine, amis, parents, dans des paysages quelconques qui, dans ce contexte, malgré leur beauté, n’évoquent pas grand-chose.

La route défile nous amenant d’un point à un autre en traversant la Provence, le Lubéron, puis le Lot, avec un court arrêt à Nîmes pour couper le voyage en deux.

Jessica me dit : « Peut-être que ta force c’est la quantité après tout ».

Succession de moments partagés, soi-disant en marge de toute pratique artistique, alors que, peut-être, je n’ai jamais été aussi proche de ce que j’ai toujours voulu dire.

Pourtant je photographie peu. Presque toujours frontalement, sans vraiment réfléchir.

En re-regardant ces images, je trouve tout plus ou moins plat. Sauf les scènes de voiture, les plus intimes, celles où nous parlons de tout et de rien sans rien creuser en profondeur.

Anatole joue avec les enfants d’Aleksi et nous dînons avec ses parents juste à côté de la piscine.

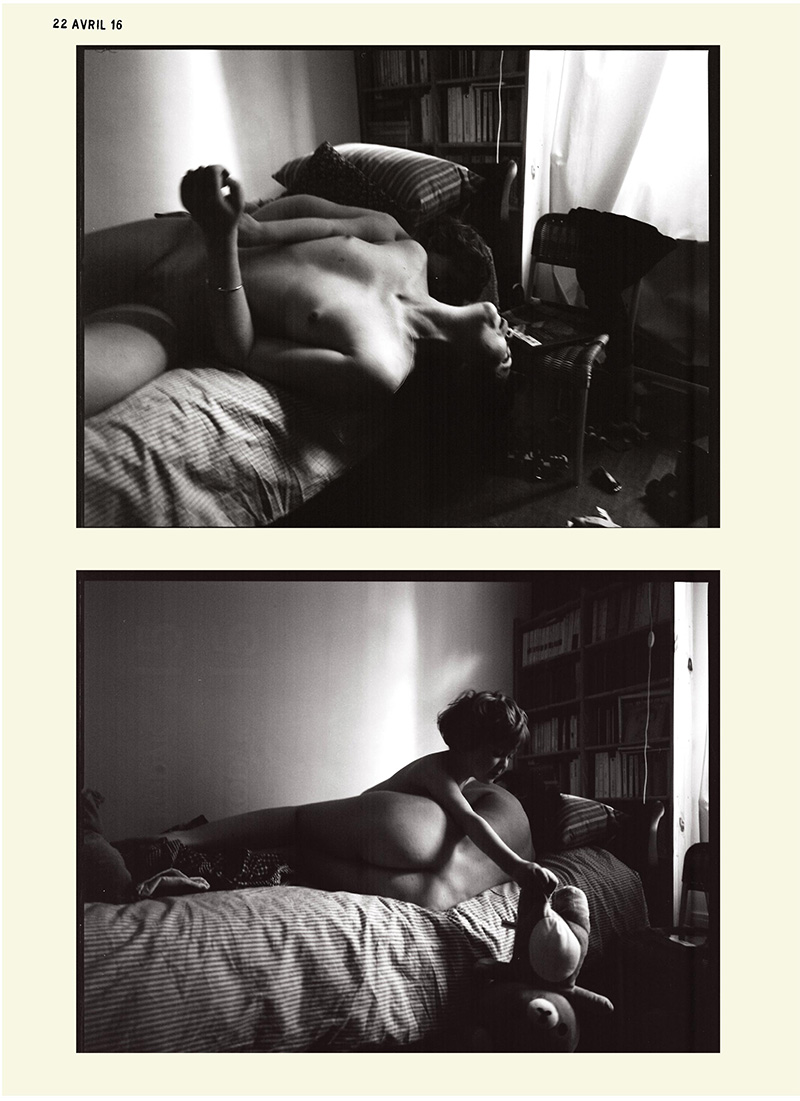

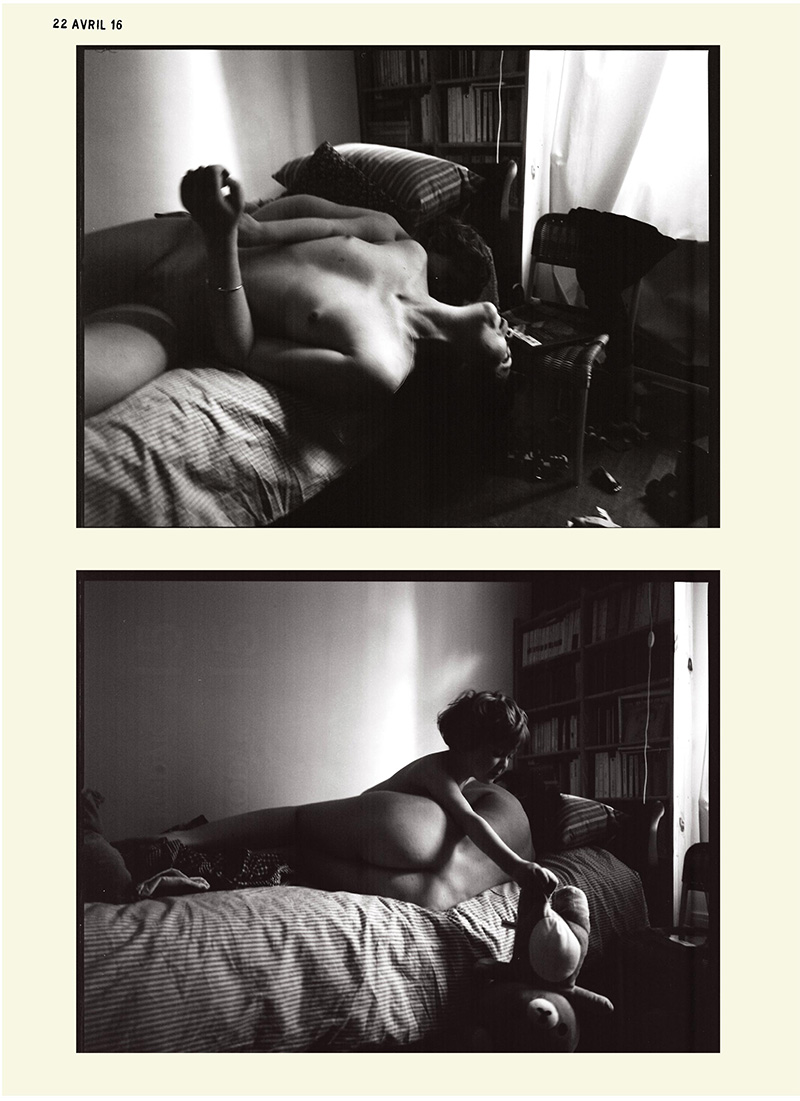

Jessica allongée sur le lit regarde son téléphone portable tandis que j’installe mon mon pied photo.

Je lis dans les toilettes pour ne pas déranger ma petite famille.

Mais c’est vrai, pourquoi mets-je autant d’énergie dans ce projet ?

Plus les livres s’accumulent plus j’y vois une forme de résistance au « spectaculaire ».

Les bonheurs sont simples.

À travers la vitre à moitié sale je photographie les champs sans cadrer, à la vitesse de notre voyage.

Anatole fronce les sourcils pour comprendre un dessin animé.

Un camionneur regarde dans la direction d’une ligne haute tension.

Et puis les rires sur une aire d’autoroute.

Dans un livre sur le situationnisme je lis :

« Ils voulaient faire savoir à la postérité qu’ils avaient conscience de produire leur propre histoire ».

« Pour la première fois, la volonté de vivre se substituait à la volonté de puissance ».

Quotidien #5

Juillet – Août 2015

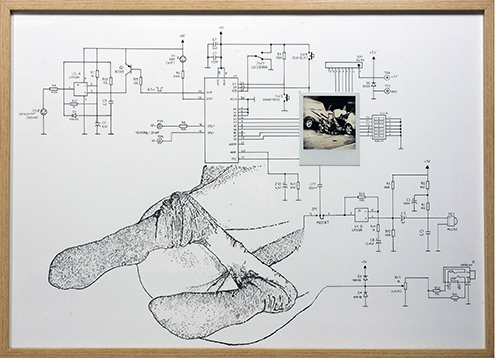

Dans la photo, il y a quelque chose de l’ordre de ce que j’ai toujours cherché en peinture.

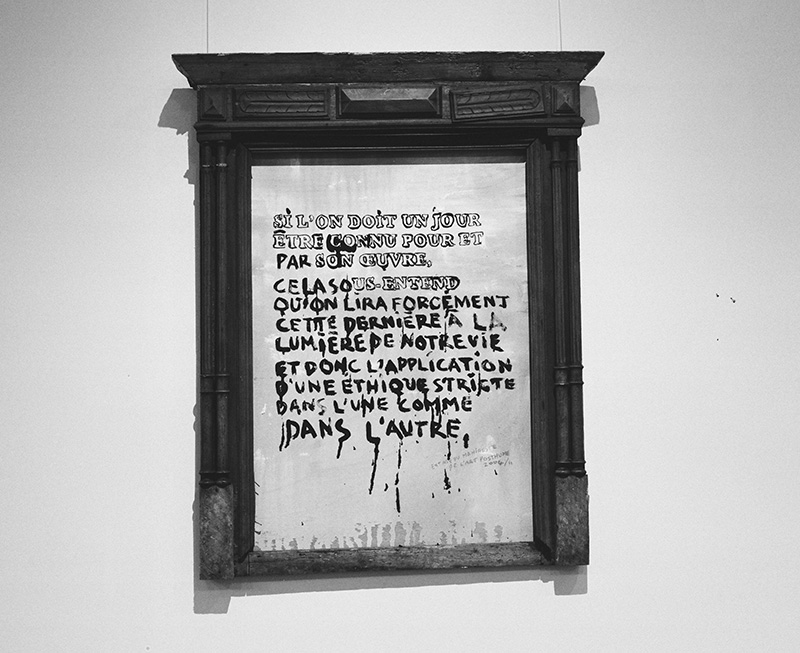

Remettre l’œuvre dans son contexte, privilégier la vie du vivant de l’artiste, montrer sa prédominance (plus que son influence) sur sa pratique.

Il y a dans la photographie une « simplicité », qui permet une proximité plus « évidente ».

Trouver un chemin dans des images, c’est un peu comme trouver le sens d’une œuvre et par conséquent avouer chercher celui de la vie.

Pourquoi tel ou tel « sujet » s’impose-t-il à nous ? Quel est l’impact du quotidien, des rencontres, des endroits dans lesquels on va, de ce que l’on voit, sur le destin d’un homme, d’une œuvre. Comment partager ce questionnement de la façon la plus simple possible ? Pourquoi parle-t-on de moins en moins de destin ou de vies quand on parle d’une œuvre ? De l’homme qui se trouve derrière elle ? Quel est notre rôle dans la société ?

Témoigner, agir, créer. Se reculer d’un pas. Assister aux choses est-ce ne pas les vivre ?

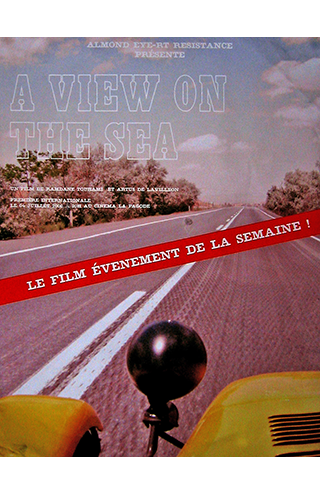

De retour de vacances je dois attendre mes négatifs pendant plusieurs semaines, et je erre, sans vraiment savoir quoi faire, à la recherche d’un nouveau projet. Le film que je co-réalise sur mon ami Sylvain dit « Batman » est en stand by et les commandes commerciales de dessin sont rares.

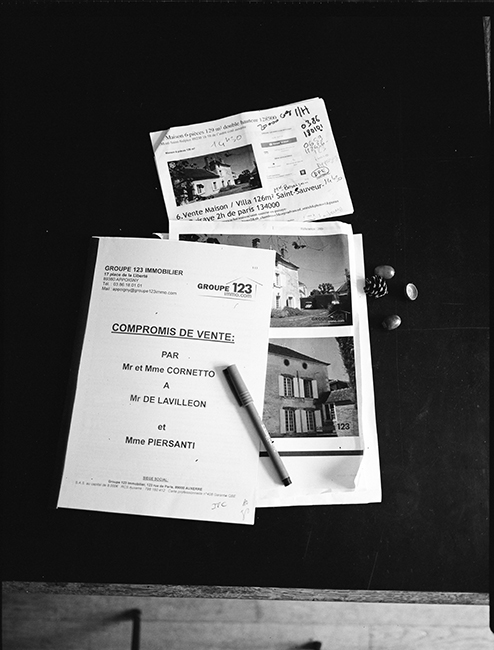

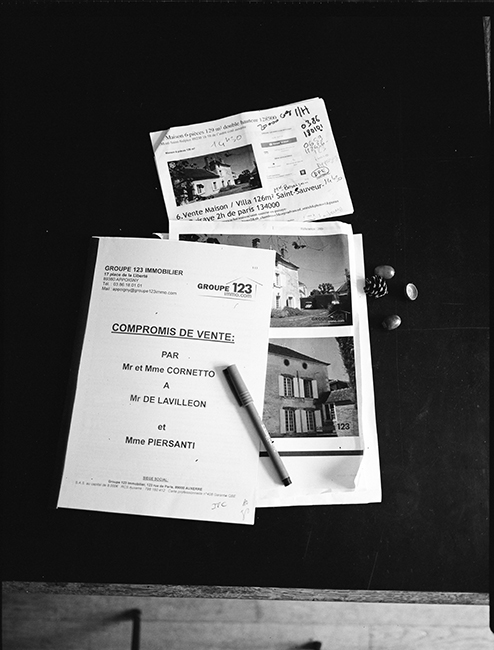

Avec la vente de ma maison d’Ernée, je perds une forme de stabilité. Savoir que mes archives, peintures, documents, vont finir dans une cave, inaccessibles pour quelques années, me retourne littéralement le cerveau. Ce n’est pas qu’un accès que je perds, mais aussi une projection dans le futur et une ouverture sur le passé. Qu’est-ce qu’un artiste sans œuvre ?

Une fois les photos reçues, je réalise la masse de travail qui m’attend. Sélectionner (même à minima), organiser, classer, mettre en page, va me prendre un temps monstrueux, tandis que le projet de la chambre, que je poursuis seul, ne me permet pas de digérer toutes ces images qui sont aussi un vécu.

Me détacher des images pour mieux les voir. Comprendre leur potentiel et leur histoire propre.

Le décalage entre mes prétentions d’artiste et mon travail de photographe, ne me paraît pas incontournable, il a «l’admirable capacité de fixer les processus de la pensée vivante », comme dirait Malévitch à propos de ces textes en marge de son travail de peintre, que je relis avec avidité.

« Le temps des gifles est passé », ajoute-t-il, alors qu’il enjoint à être encore plus radical dans un texte de 1913 (Tiré du Premier congrès Pan-Russe des bardistes de l’avenir – Poètes futuristes), juste avant la réalisation du Carré.

« Il fallait une force énorme de volonté pour détruire toutes les règles et arracher la peau devenue grossière de l’âme de l’académisme et cracher au visage du bon sens »

K. Malévitch, Du cubisme au suprématisme, le nouveau réalisme pictural, 1915

« L’œuvre artistique suprême est écrite quand l’intellect est absent »

K. Malévitch, Les vices secrets des académiciens, 1916

« Mais nous forgerons notre visage dans notre temps et nos formes, nous formerons le temps, mettrons le sceau de notre visage et le laisserons dans le torrent des siècles, où il sera reconnu »

K. Malévitch, Pour une nouvelle face, 1918

Quotidien #6

Septembre – Octobre 2015

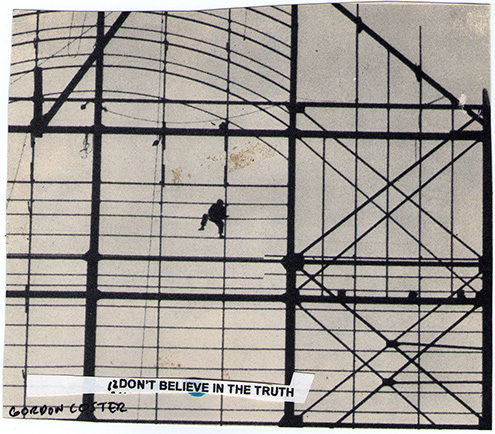

Le problème, c’est que j’arrive à un moment où je ne peux plus faire demi-tour.

Depuis que j’ai réalisé qu’exposer en galerie ne m’intéressait plus, aussi bonne la galerie soit-elle, et que je me suis progressivement retiré du marché, une sorte de lassitude m’a envahi. Mais c’est un cul-de-sac.

Je relis Malevitch, cherchant dans des textes qui sont à l’origine de ma vocation d’artiste une réponse à mon mal être présent, qui a tout à voir avec le « marché de l’art » et rien avec ma vie de famille qui est florissante et joyeuse. Je déteste devoir me justifier.

Alors j’archive compulsivement ma vie sous forme de livres et de photographies, croyant affirmer une forme de résistance par l’intime.

Quand il s’agirait de faire connaître ma position, et de la diffuser, je me noie dans un travail que je garde devers moi, ne diffusant plus rien et tenant une position en marge des réseaux sociaux soi-disant devenus incontournables, et pourtant responsables non pas de la croissance des possibles, mais de l’augmentation d’un mercantilisme policé appliqué à tous les domaines de la vie.

Ce qui ne demande aucun effort est aussi vite oublié que consommé. L’industrie du culturel, du loisir, du spectacle, de la technique, ou quelque soit le nom que l’on choisisse de lui donner, ne permet plus d’être respecté pour des positions souvent jugées obsolètes par une nouvelle génération qui ne cherche plus des nouvelles manière de contourner un système incontestable et tout puissant, mais plutôt des façons de « faire avec ».

Je cherche une issue qui ne soit pas qu’une nouvelle soumission déguisée.

Travailler seul est difficile car le besoin de partager qui m’habite est, lui, toujours aussi présent.

Comment montrer une œuvre sans passer par la phase de production qui attesterait de sa côte et la prouverait aux yeux de tous.

Comment dire que je ne crois plus au combat de l’intérieur ?

Sur France Inter, ou Culture – je ne sais plus – différents commissaires d’exposition parlent de la valeur du refus, de l’importance d’artistes qui se retirent du système, sans proposer aucune autre solution que celle, dans ce même système, de montrer leur retrait, de le monnayer, de lui donner une valeur muséale qui la justifie aux yeux de tous, faute d’avoir été comprise sans ce filtre.

Combien d’artistes travaillent aujourd’hui en marge de tout système et « produisent » « dans leur grenier », une forme d’art qu’ils ne savent pas – ou n’ont pas – envie de vendre, se méfiant des blogs et autres sites internet dont l’utilité, si elle ne leur semble pas contestable, leur apparaît comme ennemie d’une rareté qu’il défendent à la hauteur de leur investissement dans la construction d’une œuvre réelle, non d’une image.

C’est certainement dans la confusion entre les termes de vente et de partage, d’image et de réalité, que se niche le plus grand préjudice porté aux artistes aujourd’hui.

« Un bon artiste est un artiste qui vend, non un artiste qui travaille lentement et surement à établir une pratique dans le temps », dit-on. Alors que c’est justement ce décalage dans le temps qui est la seule manière de juger un artiste, et pas de décréter la viabilité de son œuvre à l’aune de son image sociale et financière, telle qu’elle est relayée dans les medias – réseaux sociaux compris, qui ne jurent que par l’immédiateté.

Cette « immédiateté » illusoire, aveugle sourde et amnésique, qui s’étend maintenant à l’infini, fait du temps présent un laboratoire en constante mutation, ignorant de son passé comme de son futur, aussi sûr du bon droit de ses laborantins (producteurs/diffuseurs) que nous sommes certains d’avoir abdiqué pour le meilleur notre pouvoir décisionnaire à la masse toute puissante. Celle qui ne se trompe jamais…

(…)

Alors que je me noie dans ces débats, je découvre la biographie de Walker Evans, où est décrite « la première exposition dédiée à un photographe jamais organisée par le Museum of modern art » de New York en 1938, où, contre la volonté du directeur il recadre, découpe, et séquence son travail afin d’imposer un sens de lecture et une « narration» à ses images, la veille du vernissage (sans se soucier de créer une séquence différente de celle du livre).

Ce geste, me fait réaliser à quel point le photographe est à la fois proche de l’artiste et de l’écrivain.

Comme l’artiste, il poursuit un but qui le dépasse souvent et suit une logique qui, même dans ses commandes commerciales, telles qu’elles seront plus tard réintégrées dans son œuvre, laisse transparaître son identité.

Comme l’écrivain, son œuvre se limite souvent à deux ou trois livres qui témoignent d’un regard sur le monde, d’une pensée, et d’une vision dans laquelle on se reconnaît parfois.

Comme l’artiste et l’écrivain l’exposition (médiatique ou muséale), ne résume jamais son regard.

Ce regard, qui peut glisser à la surface des choses ou être engagé, documentaire ou topographique, « objectif » ou subjectif, abstrait ou concret, factuel ou conceptuel, voir informel, ne change rien à la force d’identification que porte en soi tout travail abouti, quel que soit le filtre (magazine, expositions, médias divers et variés) qui nous a amené à lui.

Comme le peintre, et comme tout créateur, le photographe est à la recherche de quelque chose qui est à la fois en lui et hors lui, et auquel il doit donner forme.

- Mais le photographe doit faire avec la réalité telle qu’il la perçoit et la retransmet, ce qui ne veut pas forcément dire telle qu’elle est.

Comment entrer dans une photographie – et à plus forte raison dans une œuvre, en ignorant cela, à un moment de l’histoire où l’on cherche plus à gommer les différences qu’à les exacerber ?

Et surtout, qu’est-ce qui fait que certains photographes sont définitivement des artistes avec une écriture qui dépasse de loin tous ces débats, quand ne reste que cette « image » d’une réalité qui n’est pas simplement la leur et auquel il est impossible de les réduire, dans le temps présent, comme dans les temps futurs.

Quotidien #7

Octobre – Décembre 2015

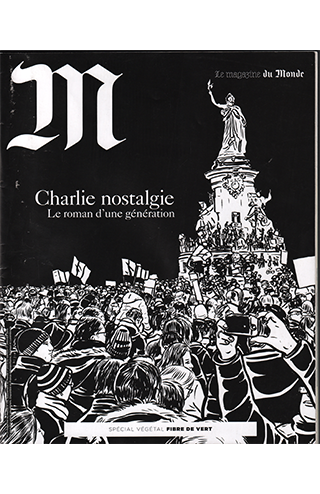

Quelques jours après les attentats du 13 novembre, je reçois un texto d’un ami : « En fait, plus il y a d’attentats, plus tu te fais de pognon… ». Mes dessins sont publiés dans M le magazine du Monde, Les Inrocks (dont je fais la une), Elle… et je suis contacté par différents magazines étrangers pour illustrer ce qui se passe en France (finalement sans parutions à la clef). Malgré la tentation de prendre mon appareil photo pour faire le tour des lieux ou subsistent encore des traces de la violence terroriste, je me cantonne au média (le dessin) qui « me rapporte le plus », celui aussi ou je peux exprimer, par des courts textes, ce que je pense des évènements.

Bizarrement, j’éprouve peu d’empathie pour la France en tant que Nation, car je suis trop au courant (pour l’avoir traversée) de ce que peu représenter la destruction d’une partie de la Syrie, ou de la réalité de ce que l’on nomme les frappes chirurgicales sur des terroristes et leurs familles dans les pays « où ils se cachent ». Je sens déjà venir la dérive sécuritaire, et ne peux que hocher la tête quand un autre ami me forwarde la vidéo d’Alain Badiou « à partir des meurtres de masse du 13 novembre », diffusée sur Youtube, où il parle notamment de la création de zones de non-droit hautement profitables pour l’occident, et dont le terrorisme ne peut-être que la conséquence logique.

Bien que je trouve la vidéo très inégale, et proche du lieu commun par certains côtés, elle a le mérite de « mettre les pieds dans le plat ».

Les tensions après la vente de ma maison de campagne d’Ernée avec Jessica (que faire de toutes mes archives), sont à leur apogée, je dors peu ou mal, et suis très tendu. Mon dos se bloque régulièrement – ce que la pratique du dessin n’arrange pas, et mon projet de film sur le skate est plus ou moins en pause. C’est une période difficile à tous les points de vue. Mon ami Michel Vedette m’invite pour la première fois à l’un de ses shows (très impressionnant), et nous allons rendre visite à des amis en banlieue (Fontainebleau, L’Étang-la-ville) où je photographie ces maisons dans lesquelles je sais que je ne pourrais jamais vivre, fasciné par la tristesse de ces portes fermées, haies, et autres bâtisses préfabriquées (ou pas) que la présence proche de la forêt ne rend pas plus sympathiques à mes yeux. Qu’allons nous faire de l’argent de la vente d’Ernée, acheter un 50m2 à Paris, un 80 dans le Grand Paris, une petite maison en Ile de France, une grande en province ? Et toujours cette question de mes archives, mes peintures, le déménagement à organiser, juste au moment où je me sentais prêt à me lancer à corps perdu dans le projet de La Chambre (qu’il faut lui aussi stocker).

Jessica, qui est en train de monter sa boîte de production avec une amie, rompt tout dialogue avec moi, et c’est, peut-être pour la première fois de ma vie, qu’un horizon me paraît aussi bouché – mis à part le dessin que je commence à regarder d’un autre œil avec une petite évolution de « mon style », qui est de plus en plus détaillé, et me permet de continuer de témoigner de mon quotidien par magazine interposé. Particulièrement pour un mensuel japonais qui m’offre un chronique sur Paris, ou je raconte un peu ce que je veux. Du marché des Enfants Rouges à Château Rouge, en passant par la crise du logement que j’illustre avec un dessin de mon atelier d’artiste de 15m2, « où j’ai passé presque toute ma vie ».

Ici j’entends très bien Jessica me dire : «Toujours la même rengaine ».

De plus Anatole et Jessica ont des problèmes de santé alarmants qui nécessitent scanners et opérations potentielles (tout s’arrangera début 2016).

Les photos que je fais de Villerupt, dans l’est de la France, où habitent les grands-parents de Jessica sont tristes à souhait, la pluie, la pauvreté, les maisons à vendre, et Anatole, toujours souriant qui grandit au milieu de tout ça.

Le retour sur l’Île Saint Louis, où nous vivons, nous fait bien relativiser et comprendre à quel point nous vivons dans un petit paradis. La visites des amis, Natasha, Julien ; Titus et sa femme, le premier film auquel a participé Jessica au cinéma ; et le week-end à Trouville chez Vanessa avec Marie, permettent de prendre un peu de recul sur une situation pleine d’évolutions possibles.

Et puis il y a les attentats du 13 novembre. Juste au moment où les premiers tirs retentissent, le téléphone de Saskia, qui est venue manger chez nous, sonne. Sa sœur travaille dans un bar du côté de la rue de Charonne. Il est 9h20. Personne de notre entourage proche ne sera touché. Dès le lendemain nous décidons de nous éloigner de Paris. À notre retour, quelqu’un crie, « – Rentrez chez vous ! Rentrez chez vous ! Ça tire à Répu ! »… Fausse alerte.

Une semaine plus tard, le correspondant d’un magazine allemand me dit qu’il allait rejoindre des amis au petit Cambodge. Ils ont juste eu le temps de se cacher derrière une table et de lui envoyer un texto : « – Ne viens pas ».

Quand je regarde les photos que j’ai fait les semaines suivantes, à l’occasion de la visite d’un ami, et de quelques balades dans Paris, je réalise à quel point j’ai moi aussi été marqué par ces attentats (sans rentrer dans le détail de ce que je peux comprendre des motivations des terroristes et de l’orient contre l’occident).

Photos de vitrines avec des armes jouet, puis réelles, instruments de musique, grilles, gerbes de fleurs, une boutique de services funéraires, des drapeaux, un vétérinaire et une auto école (?).

Anatole regarde Le Roi et l’Oiseau :

Voix (Ton très monotone) : Premier étage, affaires courantes, contentieux, trésorerie, orfèvrerie, trésor public, impôts et taxes, liquidation (Le Roi fait non de la tête), solde de tout compte, famille royale (L’ascenseur reprend sa montée). Prison d’état, prison d’été, prison d’hiver, prison d’automne et de printemps, bagne pour petits et grands (L’ascenseur traverse un étage immense, murs gris, pont-levis, plusieurs étages de prisons), équipement militaire, ministère de la guerre et des hostilités, sous-secrétariat d’état à la paix, panoplies en tout genre (Étage supérieur : extérieur) bonneterie, feux d’artifices, dernière cartouche, fourrure, chapeaux, képis, trompettes, brosses à reluire et tambours, gendarmerie, lavatories, manu-militari, grandes imprimeries royales (Vue de l’intérieur de l’ascenseur : le Roi droit, immobile, le regard fixe), lettres de cachet, taxes et impôts, contrainte par corps (Ascenseur : extérieur), oubliettes et catacombes, passementerie et casse-tête, ombrelles et parapluies, casino, tir au pigeon, musée de l’armée, jardin des plantes (L’ascenseur ralentit devant le zoo ; singes), galerie des ancêtres, grands ateliers du roi, asile de nuit du roi, gibier de potence du roi, salon de coiffure du roi (L’ascenseur monte toujours à l’extérieur du palais, porté par une tige), pédicure du roi, bains de vapeur du roi, grandes eaux lumineuses du roi (L’oiseau s’approche du hublot de l’ascenseur et se moque du Roi), musique de chambre du roi, trompettes de la garde du roi.

Cravate Hermès à 100 Euros, merdes de pigeons. Pile là où j’ai perdu le viseur de mon Hasselblad, introuvable. Pause.

Je mettrais cinq mois à réaliser ce nouveau tome de quotidien, et à m’habituer à mon nouveau viseur, très cher, plus clair, mais moins précis que le précédent.

Paris, le 3 mars 2016.

Quotidien #8

Décembre 2015

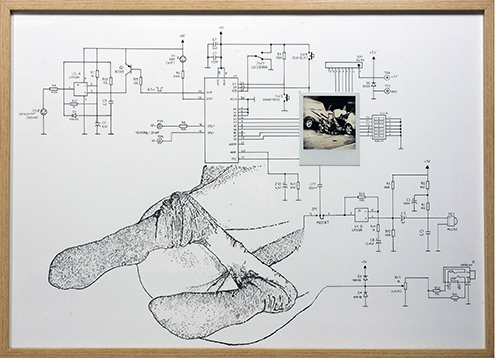

Essayer, essayer encore jusqu’à ce qu’on y arrive, ne jamais rien lâcher. Même quand la photo est mauvaise, même lorsqu’elle est incapable de traduire un sentiment. Remonter sur sa planche et essayer à nouveau, encore et encore de sauter ces marches, tomber, se relever. Je suis un skateboarder qui ne fait plus de skateboard, ou presque plus, autrement que pour aller d’un point à un autre. Je n’imprime plus mes livres qui restent dorénavant dans mon ordinateur où dans mon ipad pro dernier cri qui me suis partout, mais sort très rarement de mon sac. Oui, juste à côté du Hasselblad SWC/M qui ne m’a jamais paru aussi encombrant. J’essaye vaguement la photo au Flash, de trouver de nouvelles possibilités. Parlais-je d’art pour justifier des photos sans intérêt ? Rennes, Paris, Angoulême, Ernée. Plus de neuf mois que j’ai pris ces photos. Écrire une introduction me paraît aussi pénible que de comprendre pourquoi je continue de vouloir archiver ma vie, coûte que coûte. Remplir tous les vides. Ne rien laisser derrière qui ne soit justifié par un texte ou une image, pour raconter un moment de vie, le partager, absolument. C’est une période malheureuse. La grande maison d’Ernée que j’aimais tant est vendue. Je pars dans un petit village près de Rennes signer « les foutus papiers », seul. Je erre dans les rues, profitant d’un changement de train que j’ai choisi long pour me vider la tête. Puis je photographie la fête foraine, le paradis juste à côté de l’église et en face du notaire. Space métal. Je marche aussi à Paris d’un quartier à un autre, shootant n’importe quoi n’importe comment, dans l’idée de continuer des séries que je ne maquette plus. Un chapitre de ma vie est en train de se clore. Noël approche, mais, mis à part la photo de couverture de ce nouveau tome de Quotidien, où Jessica et moi avant l’air plus heureux que jamais, tout me semble triste, insurmontable, morose. Étrangement, il n’y a pas une photo d’Anatole (sans doute pour l’épargner) dans cet album de famille qui n’est pas plus cela qu’autre chose. Michel le Bayon, le vieil ami de ma mère, décrète au passage que notre fils de quatre ans est infernal et refusera dorénavant de nous voir avec lui. Jessica monte une boite de production et filme son amie Saskia chez Martine alors que je continue de dessiner pour les magazines et sort de plus en plus rarement. Nous nous engueulons sans cesse. Sur une fin de pellicule apparaissent les photos de l’écran de télé contemporaines des attentats du 13 novembre 2015. Mon ami Daniele est là, dans un coin de l’image, à photographier le mémorial improvisé de République. Nous sommes le jour d’après. Fred Mathias, chez qui j’avais un temps prévu de stocker une partie de mes affaires, passe nous voir en coup de vent, voir quelques expositions d’art brut et s’arrêter sur la place de la république « pleurer la violence et l’imbécillité ». Je ne sais pas quoi penser de son émotion qui me laisse assez froid. Puis je file à Angoulême voir mes amis quelques jours, où, dans la bibliothèque de Sam, les livres de spiritualité avoisinent des ouvrages sur les sérials killers… Je gagne ma première OUT Session depuis des mois devant la Cité Internationale de la Bande Dessinée et de de l’Image contre mes vieux amis skateurs Sam et XP avant d’aller déménager la grande maison. Mais où stocker près de Paris « toutes mes merdes » (comme dit sans cesse jessica), plus de 10 ans de travail artistique, le projet de la chambre, et quelques rares meubles que j’ai tenu à garder. Le plan est simple : chez des amis de Jess à Fontainebleau avant de rapidement acheter sur Paris un bien en nous endettant sur 25 ans et en empruntant de l’argent aux parents de Jessica qui, au dernier moment annulent leur proposition, puisque Jessica a déjà hérité de son grand-père et qu’il me reste encore ma chambre à vendre. « Que je ne vendrais jamais car elle est aussi un projet artistique ». Retour à la case départ. Pourquoi ais-je vendu ma grande maison au fait ? Pétri m’accompagne à Ernée où je photographie une dernière fois la cabane à Pizza du supermarché (que je n’ai jamais réussi à prendre correctement en photo avant) et où il fait un portrait de moi devant la maison qui ne m’appartient déjà plus, avec Gwendoline, notre charmante petite voisine que je ne reverrais sans doute jamais. Photos sous exposées, granuleuses, floues, où je souris néanmoins. Que va-t-on faire maintenant ?

Paris, le 3 septembre 2016.

Quotidien #9

Janvier – Février 2016

Noël en famille, Paris et la campagne, à la recherche d’une maison dans l’Yonne, Anatole et mon beau-père, Ambleteuse, Boulogne-sur-Mer, Fontainebleau, Local Hero, Pierre-Hyppolite et Thibault, Natacha Andrews, le terrorisme, les dessins, Arthur Koestler, Fred et Daniele, Paris, Anatole chez le barbier, Calixte, Artus sur The Berrics, Nicolas Levy, et Vigipirate…

Photos nulles et non advenues, incapacité de choisir, portraits en double qui témoignent d’une volonté de dépassement de l’album de famille mais échouent (forcément) dans leur but avoué. Archiver, archiver sans cesse et sans fin, se perdre dans les méandres d’une décision prise et jamais reniée, ne pas regarder en arrière, jamais, et, pourtant, se confondre dans la contemplation trop rapide de ces images censées évoquer des souvenirs.

Je sais maintenant pourquoi je ne voulais pas reregarder ces images, les convoquer dans ma tentative d’épuisement d’une relation au bord de l’implosion. Notre couple ne se suffit plus à lui-même car il est sans cesse parasité par mon art et ces même décisions qui font de moi ce que je suis, ce que je veux être et que jamais je ne renierais.

Comment être sans faire ? Comment faire sans être. Les images s’entassent comme autant de piles de linge sale, usé jusqu’à la corde ou rongé par les mythes. Ceux que je m’invente. Odeur nauséabonde de l’artiste qui a pourtant raison , dans sa folie, mais surtout de son propre point de vue.

Lutte continuelle, acharnée. Guerre.

Non je ne céderais pas. Non. Jamais, dusais-je me perdre, et au hasard de cette perte et de ces retrouvailles m’égarer encore, car je crois à l’échec, je crois aux erreurs, je crois à tout ce qui m’a fait et est indissociable de ce moi que pourtant la raison, et mon couple, renient. Emprunter, c’est ne pas être soi. Mais peut-être le devenir.

Ce chemin-là n’est pas le mien car j’ai choisi, mais comment et surtout pourquoi emmener ma famille avec moi dans cette aventure qui n’est faite ni pour l’aventurier, ni d’aventures autres que celles du quotidien. Ce quotidien qui ronge par sa banalité, sa répétition, et l’envie, constante, de fuir au loin mais ensemble. Toujours ensemble. Quoiqu’il arrive. Unis, même par nos désacords.

A home is home. Nous l’emporterions partout avec nous cette maison qui n’est pas qu’une chambre, sauf qu’ici nous parlons de 55m3 soit 800 tonnes de bordel. 800 tonnes ? Le calcul me parait exorbitant. Prix à revoir.

Nous n’iront pas vivre ici ou là, mais juste sous notre nez. Bloqués. A la recherche d’une échappatoire que nous n’avons pas encore trouvée.

Devenir veut avant tout dire être.

Dimanche 4 septembre 2016.

Quotidien #10

Mars – Avril 2016

Les images se ressemblent et s’annulent. Il n’y a plus de limites. une image est reproduite une fois, deux fois, quatre fois. À peu de détails près il s’agit de la même image, sauf qu’aucune image n’est identique à la précédente et que ce sont ces infimes détails qui les différencient qui font leur valeur. Plus que jamais je suis incapable de choisir, parce que choisir ne m’intéresse pas. C’est l’intégralité de l’expérience qui m’intéresse, quitte à lasser mon lecteur. Alors plutôt que d’en mettre moins je choisi d’ajouter ces images «qui ne servent à rien» et «desservent mon travail». Elle en sont le fondement même. Certaines personnes sont obsédées par les planches contact des grands photographes. Comment font-ils leurs choix ? Pourquoi telle image plus que telle autre ? Parce qu’elle s’impose comme un résumé ? Il y a quelque chose dans la lumière, dans le cadrage, dans l’expression de la personne photographié, ou du lieu, qui fait que… Parfois il s’agit de quelque chose d’infime, une main qui entre dans le champ, un détail que l’on a «photoshopé», un recadrage. ici c’est l’expérience intégrale qui est offerte. Anatole ouvre son paquet cadeau et découvre un magnifique bateau pirate, il est ému, joue avec, demande à prendre un bain avec le bateau et à ce que je le photographie avec son nouveau jouet. Quelques jours plus tard il va au jardin du Luxembourg l’essayer avec son amoureuse Yasmine. Jessica est présente sur la plupart des images, c’est un très bon moment. Ces images prennent une place non négligeables dans ce nouveau tome de Quotidien. Notre fils à quatre ans déjà. Après une fin d’année 2015 difficile nous décidons en début d’année de partir à Venise. Pourquoi avoir associé ces deux séries et ajouté une session de skate à la fin de cet ouvrage ? Pourquoi avoir séparé les photos des parents de mon ami skateboarder Batman pour les mettre en face de celles de Jean-Charles de Castelbajac ? À cause du film que je fais sur Sylvain, parce que la chronologie (respectée) me paraît ici avoir un sens ? Et que veulent dire ces dates qui ne se suivent pas, se mélangent au gré des allers retours chez Negatif + qui ne développe pas à la même vitesse la couleur et le noir et blanc ? Au milieu de tout cela une photo d’Anatole chez Louis et Dominique, mon Beau-père et sa femme, dans leur maison de l’Yonne ou nous cherchons toujours à acheter, m’émeut particulièrement. Lauren, Arlette, Sam, Violette et Romain avec leurs enfants, Donald & Pipo, Daniele, XP et Fred m’accompagnent dans cette nouvelle période de vie. Bonheur retrouvé. J’ai skaté pour la première fois un full pipe (même si personne ne m’a pris en photo) et commencé une nouvelle série sur les grands magasins au flash… Aucune photo ne me paraît réellement supérieure aux autres, mais quelle importance ? En fin de compte, je crois qu’ici, tel n’est pas leur but.

Lundi 5 septembre 2016.

Quotidien #11

Avril – Mai 2016

Le jour de l’anniversaire de Jessica nous partons nous balader avec Anatole, qui s’endort dans sa poussette, et trouvons un petit restaurant, très sympathique, où nous célébrons avant tout la joie d’être une famille unie. Anatole ne nous quitte plus. Faute d’argent et de famille proche de mon côté, nous le donnons rarement à garder, et, si la fatigue nous surprend parfois, le fait d’être sans cesse ensemble est un bonheur éternellement renouvelé. Les amis, Ramdane, Fred, Daniele, Calixte, Sylvain, Pétri et Saskia viennent parfois nous rendre visite dans un quotidien qui s’inscrit dans la durée de l’enfance. Amitiés passagères avec d’autres parents, allers-retours au parc, lever à 7h, dîner à 7h. C’est une nouvelle vie que je découvre… depuis maintenant 4 ans, sans réellement m’y habituer. Après Venise, la mère de Nicolas (mon agent), Natasha, nous prête son incroyable maison dans les Alpilles. Un vrai miracle dans notre vie de couple toujours pas réellement remis de la vente de ma maison d’Ernée et de plus d’une année d’engueulades continuelles – malgré notre amour indéfectible. Le mistral souffle parfois sur les bassins de rétention d’eau, vides en cette saison, et la maison, quoique sublime et bientôt classée aux monuments historiques, se fissure au grès des glissements de terrain, paraît-il sans grands réels risques pour sa structure architecturale. Les grenouilles et les crapauds, les oliviers et les grandes promenades à deux ou à trois, nous font un bien fou. Les Saintes-Maries-de-la-Mer, la Camargue… Tout est si beau. Alors que nous sommes là à paresser au soleil mon téléphone sonne et on me propose, suite à un travail pour un magasin de design, de réaliser le carton d’invitation pour une exposition à New-York. Je demande si je ne peux pas plutôt venir réaliser une fresque « live », en échange d’un séjour d’une dizaine de jours tous frais payés à New-York « avec mon vélo ». Le projet, immédiatement accepté me ravi. Retour à Paris, chorale, parc, dîner et petits déjeuners (à 7h), j’avoue être content de repartir aussitôt, quoique l’idée d’abandonner ma femme et mon fils pour une semaine me fende déjà le cœur. Après une journée passée dans la banlieue où a grandit Jessica avec son père et son frère (que je trouve toujours aussi fascinante et d’une certaine manière aussi merveilleuse et belle que les Alpilles – dans un autre genre), je me dirige vers l’aéroport le cœur léger, heureux. Dans Un art moyen, de Pierre Bourdieu, je lis :

« On peut décrire ainsi les motivations de l’activité photographique : Le fait de prendre des photographies, d’en conserver ou de les regarder peut apporter des satisfactions dans cinq domaines : la protection contre le temps, la communication avec autrui et l’expression des sentiments, la réalisation de soi-même, le prestige social, la distraction ou l’évasion ».

Que vais-je bien pouvoir photographier à New-York, une fois éloigné de mon Quotidien ?

Jeudi 8 septembre 2016.

Quotidien #12

Juin – Aoüt 2016

Quand je regarde ces nouvelles images, je réalise à quel point le quotidien a pris le dessus sur la pratique photographique, ou même artistique. Quoique je continue d’expérimenter la photo au flash on sent une forme de lassitude dans le procédé photographique. Les photos sont moins cadrées, on les sent prises à la volée, comme un travail bâclé que l’on ne continue encore que poussé par l’habitude et la nécessité de continuer un projet dont les limites se font de plus en plus vaporeuses. Premières photos, dernières photos, photos de vacances, archivage du quotidien, tout se mélange pour n’avoir plus aucun sens ; et pourtant… C’est dans cet égarement que ce trouve peut-être le meilleur de ce travail. Jessica me dit : la photo au flash tue toute la douceur de ces instants partagés. Les copains d’Anatole, le parc de la pointe, les enfants qui s’invitent les uns chez les autres, les parents qui se rapprochent, les anciens amis devenus parents à leur tour qui proposent goûter (avec les enfants) ou terrasses de café (sans), ou refusent de nous voir accompagné de nos charmants bambins… La famille et les amis lointains qui rappliquent, fascinés par ce curieux ballet de l’évolution… Moments volés, temps de rien et nécessité de ne rien abandonner.

Nous continuons de chercher une maison à acheter dans l’Yonne, faisons des travaux rue Portefoin, mêlons voyages de plaisir et professionnels. Jessica part dans le sud une semaine pour me laisser travailler à ma guise. Je suis censé scanner mes livres et commencer à poster des choses sur Instagram, ce travail, par exemple, mais je refuse de m’y résoudre et commence une grande auto-interview où je tente, bien mal, de me justifier à mes propres yeux.

Comment traduire un ressenti, un instinct, une impression que rien ne vient étayer et surtout pas l’air du temps. Dans l’avion qui me ramène de New York je lis dans Popisme d’Andy Warhol et Pat Hackett (Mais peut-être ais-je déjà cité ce livre) qu’être Underground veut surtout dire qu’on veut qu’on nous laisse tranquille. (La phrase exacte est : « Mais je ne sais même pas ce que le terme « underground » peut vouloir dire, à moins que ça ne veuilles dire que vous ne voulez pas qu’on entende parler de vous, qu’on ne vous dérange pas, de la façon dont ça se passait sous Staline et Hitler. Mais dans ce cas là, je ne vois pas en quoi j’ai jamais été « Underground » puisque, au contraire, j’ai toujours voulu que l’on me remarque »).

Archiver ma vie dans le but de partager cette production un jour, dans mon cas, ne veut pas dire que j’accepte pour autant de trouver une forme qui coïncide nécessairement à mon époque (même si mon travail y fait sans cesse référence, puisqu’il est très ancré dans une réalité extrêmement centré sur le partage, l’autopromotion et l’autofiction – un terme que je déteste, puisque seule la réalité – ma réalité dans ce quelle à de plus subjectif, et donc vrai, m’intéresse). Passer par le biais des réseaux sociaux, ce serait d’une certaine manière rendre les armes. Telle est en tout cas mon opinion.

Le cours séjour que nous faisons chez Jean-René de Fleurieu, l’ancien mari d’Agnès b. avec qui Jessica s’est liée, pour aller voir le festival de la photo d’Arles, me plaît énormément puisque rien n’y est réellement attendu, sauf le château et sa piscine qui plaît beaucoup à notre fils – qui tombe immédiatement amoureux de Jean-René « patate pourrie ». On y croise des gens qui semblent assez libres et d’autres beaucoup moins sur fond de conversations sur Les Bordes, Gettary, Pierre Mendès-France, et les Situs.

Le festival D’Arles est cette année une véritable déception puisqu’il est pris d’assaut par « l’art contemporain », dans ce qu’il a de plus « spectaculaire ». Les expos sont pour certaines tellement surproduites qu’elles en deviennent insipides, un travers qui me dégoute encore un peu plus d’un monde dont je suis absolument de moins en moins certain de vouloir faire partie.

A la fin du séjour Jean-René, qui nous a beaucoup écouté lui raconter nos questionnements, nous propose de nous installer au château avec lui et nous fait visiter deux jolies dépendances qu’il est prêt à nous prêter « autant de temps que nous le voudrions », ainsi qu’une autre aile pour, pourquoi pas, y faire une expositions pendant le festival d’Arles 2017, « si nous le désirons ».

La proposition est trop tentante pour que nous n’y réfléchissions pas sérieusement, mais quelque chose nous gêne néanmoins. J’écris d’une traite un pré-projet dont les derniers mots créent une légère brouille entre Jessica, lui et moi, et annule une expérience de vie qui aurait pu s’avérer grandiose. « Dommage » comme le dit Jean-René dans un dernier texto qui met fin à ce projet. Resteront des souvenirs émerveillés de sa générosité et de sa contagieuse folie «d’une autre époque sans doute ».

Vendredi 9 septembre 2016.

Quotidien #13

Juillet 2016

Le Quotidien numéro 13, resté inachevé, décrit notre dernière tentative de visite avant de nous installer au Mont Saint Sulpice, et de commencer les travaux de la maison dans laquelle nous ne savons pas encore que nous allons vivre. L’idée de déménager en banlieue, dans le Grand-Paris («de l’autre côté du périph’»), ou dans une ville de province de grande ou moyenne envergure ne nous tentant pas trop, nous décidons néanmoins de passer un mois à Marseille pour voir si la vie pourrait potentiellement nous y plaire. C’est un échec, malgré la mer, les relations professionnelles possibles, et une merveilleuse semaine de camping avec des amis dans l’arrière pays. De retour à Paris, pressé par le temps, nous retournons presque par hasard voir la seule maison qui nous aie réellement plu en Bourgogne, entre Sens et Auxerre et l’achetons sur un coup de tête. La photo qui clôt cet ouvrage, et une grande période de vie, a été prise dans la chambre où s’est conclue notre histoire avec Jessica. On nous y voit, avec Anatole, et le Fuji GA 645 qui remplacera pour un temps très court le Hasselblad SWC/M que j’abandonne dans l’idée d’enfin arrêter d’archiver mon quotidien comme le grand maniaque que je suis devenu. Arrivé au tome 30 de Quotidien, ne me préoccupant plus ou à peine des tomes restés en suspend, comme ce dernier d’un nouveau Best Of, je me questionne sur mon incapacité à cesser de partager mon vécu, comme je l’ai toujours fait, dans l’intimité, comme dans mon travail artistique, pour réaliser que cet échec est finalement, ma plus grande victoire.

Mercredi 30 mai 2018.

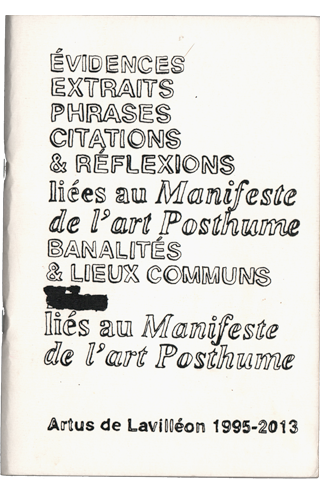

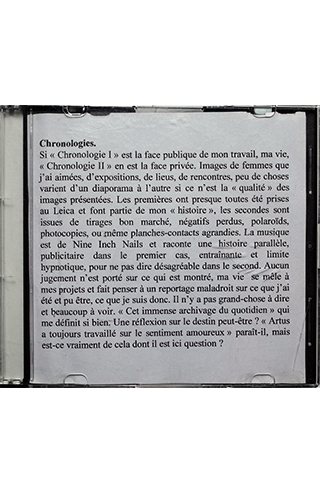

Les textes qui suivent, illustrés par une image unique, figurent en introduction des photographies reproduites dans le Best of Quotidien #1

Comment dire que je me souviens de tout, et que ces souvenirs viennent parasiter toute tentative de mise en page à postériori. Le Best of Quotidien Cahiers I-VII, réalisé en Juin 2015, me paraît particulièrement bancal par rapport aux Best of 1-13, puis 14-27 mis en page en Juin 2018. Entre ces deux tentatives, j’ai regardé plusieurs fois ces cahiers pour comprendre ce qui m’avait poussé a commencer cette nouvelle série, pour n’y voir principalement que des photos de famille (ce que je nie pourtant dans les textes qui introduisent chacun de ces carnets) et une course contre la montre (et « le marché de l’art ») incompréhensible. La lutte pour réaliser une mise en page revue et augmentée de ce premier Best of est impossible à décrire, lutte avec moi-même et avec des images que je ne comprends pas autrement que comme la suite de « cet archivage du quotidien qui est devenu ma marque de fabrique ». Mais comment sortir de cette ornière, comment vivre à nouveau, comment continuer de photographier en cessant d’être sans cesse le témoin de ma propre vie ? En réalité, il n’y a pas d’autre réponses à apporter à ce questionnement que ce livre, ces livres, qui couvrent, effectivement une « période de vie »sans pour autant se limiter à elle, ni réussir à s’en extraire tout à fait.

Artus de Lavilléon. Juin 2018.

Cahier #I-VII

Septembre 2014 – Juin 2015

« Les albums de famille » s’accumulent sur mon bureau. Bientôt huit tomes de photographies de notre quotidien y avoisinent des photos ce qui nous entoure. Paysages urbains, lieux de vies, endroits où nous avons nos habitudes ou où nous ne faisons que passer.

Alors que Jessica et Anatole dorment, je descend au café du coin réfléchir à ces images. Pourquoi m’émeuvent-elles autant, et surtout pourquoi ne puis-je m’empêcher de les percevoir comme de l’art, une façon de résister à « l’art contemporain ». Il y a dans ces moments simples de vie, dans ces paysages, dans notre intimité partagée, une volonté réelle de parler de Beauté. Dans Ce qu’est l’art, Danto, l’écrivain de La transfiguration du banal, revient sur les histoires qui régissent et fondent les différents mouvements artistiques. Picasso, Duchamp et Warhol, en sont les héros. Les Demoiselles d’Avignon s’y opposent à la photographie naissante. L’apparence à la réalité.

« Moi je veux peindre la vérité, pas la réalité » aurait dit Picasso. Je pense à Malevich, à la fin de la représentation et à la mort de l’art « pour qu’enfin vive l’Homme ». À Debord. À cette histoire alternative qui existe en marge de toute histoire officielle.

Aujourd’hui, j’ai photographié mes appareils photos, puis les différents livres qui m’ont marqué, pour finir par ces « Albums de famille » qui m’obsèdent en ce moment. Mon nouveau projet artistique. Les années où je remplissais des cahiers entiers de ces mots: « si l’art c’est la vie alors rien n’empêche plus la vie d’être considérée comme de l’art, et vice-versa » ne sont pas si loin derrière moi.

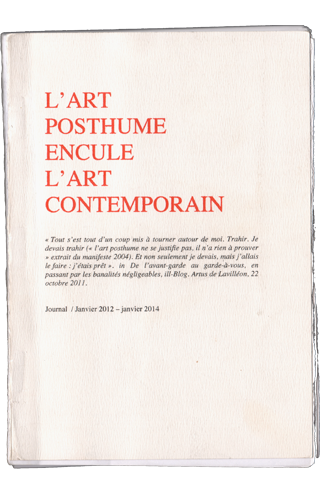

Fondements. Résistance à un marché élitiste. Caractère invendable d’une photo intime. De la banalité d’un lieu. Archivage de vécu. Art posthume.

J’ai découvert récemment que je me fichais complètement que mes photos soient recadrées, car, « finalement, cela ne changeait rien ». Jessica m’a dit ce soir que ce n’était pas étonnant, « car j’étais très frontal, comme un photo-journaliste ». « – Tu prends en photo ce qui te fais face, comme tu l’as vu. L’objet ou le sujet compte ainsi plus pour toi que la précision du cadrage, la qualité du développement, des scans, ou du tirage ». Je me fiche de la qualité tirages, c’est vrai. Même si, un jour, j’adorerais aussi que mes photos soient perçues comme des photos de photographe et pas d’artiste, et que les scans et tirages soient à la hauteur de ce qu’il me semble avoir vu ou vécu et dont je me suis senti obligé de témoigner (aussi intéressant ou inintéressant cela soit-il). Cette contradiction-là.

Quand jessica parle d’objet ou de sujet, je pense aussi au livre, au cadre, ou au contexte dans lequel les photos sont montrées ; mais j’aimerais également qu’on puisse comprendre ce qui les sous-tend sans cela. L’Histoire qui est à la base de toutes les histoires en quelque sorte… Lorsque mes proches ne voient dans ces albums que des photos de famille, je me dis que j’ai perdu. « Tu en mets trop Artus», me dit-on souvent, « ça fout la nausée ». Les bonnes photos, les mauvaises… C’est justement parce que j’en mets trop que je pense que cela dépasse de loin le cadre de la simple photographie de famille. Mais comment l’expliquer ? Le « prouver ». Comme si le seul critère de jugement n’était que l’affirmation d’une volonté de raconter une histoire qui se joue au delà des photos, ou au delà de leur choix.

Jessica voit cette œuvre s’étaler devant ses yeux à chaque heure de sa vie. Entre mes constants allers-retours au labo et l’assemblage de ces livres. Toujours plus ou moins en décalage, à la fois dedans et en dehors. Passionné. Pourquoi ne pas choisir le support film si la réalité m’intéresse tant que cela ? Je dis être contre Instagram et Facebook, alors que je fais exactement la même chose, mais pas de la même manière : Mes « instantanés » n’ont rien d’instantanés.

Je veux figer des moments, partager un regard dans son ensemble, avec ses inexactitudes et ses défauts. Décaler le temps de la lecture. Je rêve ainsi d’une œuvre complète qui se révèlerait d’elle-même. « – Ah, c’est donc ça qu’il cherchait ». Et Jessica et Anatole qui se trouvent malgré eux mêlés à cela…

Et si une logique plus grande guidait l’humanité (et me guidait) dans cet archivage constant et immédiat qui semble être le fait de tous aujourd’hui ?

La fin de l’homme tel que nous le connaissons. La nécessité de tout archiver pour mieux s’auto-archiver. Guidés par des algorithmes tout puissants. Guidés par le capitalisme. L’ère de la fusion de l’homme avec des machines dont la création dépend du besoin qu’à l’homme de sans cesse se dépasser, jusqu’à dépasser sa propre humanité. Tout prévoir et tout recenser pour mieux s’enfermer en soi-même. Jusqu’à l’extinction ou à la renaissance.

Ce moment ou le pouvoir du nombre, et de quelques « visionnaires », inscrira une vision qui n’est pourtant pas celle de tous, pour définir des pans entiers d’une réalité qui, dès lors, ne sera plus qu’apparence et éternel quotidien – Impliquant une désactivation du jugement et du regard continuellement changeant que l’on peut, et doit, porter sur soi, dans la durée, tout en le confrontant à une forme d’Histoire (et non d’immuabilité) acceptée comme telle.

Finalement, je préfère croire aux artistes et à leur humanité plutôt qu’à leur pouvoir.

Artus de Lavilléon, Paris, 3 juin 2015

Cahier #I

Septembre – Novembre 2014

Les photos présentes dans ce premier album retracent une période assez courte. Elles sont classées par date de tirage des négatifs. On y voit Jessica et Anatole, quelques rares images de Paris, et Jessica qui regarde invariablement par la fenêtre, attendant sans doute que quelque chose se passe.

Quels souvenirs aurais-je de cette période où je crois certaines choses se sont mises en place dans une durée que je ne connaissais pas avant ? Une mauvaise herbe en train de pousser à côté d’un tuyau prise en photo avec une pellicule au grain d’une autre époque, vite abandonnée par manque de contrastes ?

Les photos racontent souvent littéralement ce qui se trouve au delà de leur sujet le plus visible. Une certaine douceur, celle des voyages à venir, entre l’Inde et les Etats-Unis, comme la préface d’un nouveau chapitre de ma vie, le portefeuille bien rempli, celui de l’esclavage à une passion devenue métier par la force des choses et de décisions irrévocables. L’amour surtout qui m’unit à ma femme et mon fils, ma famille.

Ici sont les fondements. Qu’en ferais-je ?

Cahier #II

Novembre 2014

Deuxième tome des photos noir et blanc prises à la Plaubel. Les vacances à Juan-les-Pins chez la mère de Jessica. Antibes, la fameuse « plage des Pirates », coincée entre deux restaurants avec leurs plages privées, coupée du vent comme d’un peu tout. Les anciens et leurs habitudes, tout bronzés. « Le temps est superbe aujourd’hui, mais il y a un peu de vent », « On nage jusqu’à la treizième bouée ? ». « Tu ne trouves pas qu’il a l’air un peu fatigué ce matin ? », et derrière ce petit paradis des quartiers plus populaires… Et plus huppés aussi. Le cap d’Antibes, Picasso, la fondation MAEGHT dans les terres, St Paul de Vence et l’école Freinet où Ana pourrait aller si nous habitions-là… Et Jessica qui rigole, rigole, devant une barre d’immeuble face à la mer sur la grande plage « où on ne va jamais », « C’est bon pour les touristes ça ». Anatole heureux, les pieds dans l’eau, son corps en tout point identique à celui de son père, « Et pourtant il ressemble plus à ta fille, non ? ». Le soleil sur le square où Ana joue. Le soleil qui se couche, et Anatole qui pose, son bâton à la main, fier et reposé. Retour à Paris, «ses rues à moitié désertes dès que l’on s’éloigne du centre », mes photos un peu tristes paraît-il. Paysages urbains, allers-retours au labo. La banlieue où s’est installé le père de Jessica, Villecresnes dans le 94. Pas loin de la forêt où il va faire son jogging. La retraite qui se rapproche. Que faire après une vie passée à côté des chevaux ? Mon amie Hélène de visite à Paris, L’abbaye de Cluny et son magnifique plafond à la gloire de dieu…

À l’occasion de la fin de mon exposition à la galerie Patricia Dorfmann, j’organise une « intervention » avec l’artiste Pierre Denan, et… me foire lamentablement. Que dire sur l’art devant une petite foule venue nous entendre. Lui lit un texte, magnifique, qui revient à la fois sur mon exposition et ce qu’elle a évoqué pour lui, sorte de récit prompteur «au vide » qui colle à sa vision de mes collages. Comment dire tout le mal que je pense de l’art contemporain après ça, cet hommage-là ? Je pèse mes mots et ai tort.

La vie, la vie avant tout et avant ces mascarades dont le sens souvent tient plus de la performance « spectaculaire» que de la réelle prise de position politique. Artistes, nous sommes artistes, l’un comme l’autre, malgré nos différences et nos espoirs réciproques, que cette intervention n’aura absolument pas comblé.

Deux arbres sur le bout de l’île Saint-Louis font face à la Seine, avec vue sur le palais des finances que l’on devine au loin. Pourquoi ais-je tant l’impression que cette vue ne correspond à aucune réalité si ce n’est à celle du passé ?

Cahier #III

Décembre 2014 – Janvier 2015

Troisième tome de mes photos noir et blanc. L’impression de n’avoir fait que travailler ces derniers mois me revient à la mémoire. Les photos se sont accumulées à tel point que trouver « un sens et une histoire », me paraît presque impossible. Le rythme imposé par les vacances scolaires d’Ana rend les voyages difficilement abordables en termes financiers. Où partir, où fuir, semble être la lancinante question qui habite constamment notre couple depuis que nous sommes devenus une famille et que nous voulons offrir le meilleur devenir à notre enfant.

L’île Saint-Louis et notre bel appartement nous ennuie. Les quais sont magnifiques et il est difficile de ne pas reconnaître « malgré tout » la chance que nous avons de vivre là, à deux pas de Notre-Dame et de son jardin où Anatole adore jouer. Le frère de Jessica, ainsi que les vieux copains et copines, Laurie, Daniele, Ramdane et Michel, qui passent parfois nous voir, sont toujours émerveillés par notre quotidien, qui, de l’extérieur, paraît paradisiaque et l’est sans aucun doute… Sauf cette envie de partir, de changer, de se nourrir d’autre chose. L’idée occupe sans cesse l’esprit de Jessica qui me propose de façon totalement inattendue, alors que cela fait des années que nous en parlons, comme une sorte de fantasme, d’aller en Inde, dans le pays où j’ai partiellement passé ma prime enfance qui m’inspire tant.

Décision prise et billet acheté la vie continue son court. Nous allons à Fontainebleau passer le week-end et tâter le terrain. Où aller vivre, comment changer notre quotidien. Jessica critique sans cesse mon immobilisme et moi sa volonté éperdue de changement, alors que nous sommes si heureux. L’Inde, prise en photo en couleur, est curieusement absente de ce livre qui ne marque même pas de temps de pose entre le départ, l’arrivée à Abou Dhabi pour une balade nocturne improvisée (après des problèmes d’avion), et le retour, juste au moment des attentats de Charlie Hebdo.

Épuisé par le voyage, sans télévision, nous ne nous sentons absolument pas Charlie. « Comment comparer quelques morts en France après, par exemple, le massacre d’une centaine d’étudiants à Peshawar au Pakistan à quelques jours d’intervalle », me semble la seule explication possible à répéter à tous ces gens « sous le choc », qui ne comprennent pas ma position alors qu’on me demande d’illustrer pour M le magazine du Monde la saga Charlie.

La réalité me donnera néanmoins tort avec des millions de manifestants un peu partout en France (« plus que pour la libération ») au moment où je charge un camion pour une (nouvelle) exposition rétrospective de mon travail à Angoulême.

Je pense à mon copain Nicolas et sa femme Sarah qui viennent d’accoucher du petit Ulysse, et re-regarde mes photos d’avant le voyage « aux Indes ». Tout est devenu tellement accessible et fermé à la fois. Jeff Koons à gauche, Duchamp à droite, comme l’indique un fléchage au sol à Beaubourg.

Vraiment ?

Cahier #IV

Janvier – Février 2015

Qu’est-ce qui différencie les livres de photos des albums de famille ? Agnès Sire, la directrice de la fondation Henri Cartier-Bresson, m’a dit un jour que je ne pouvais pas me définir « en tant qu’artiste », quand je parlais de mes photographies. Mais comment raconter alors cet immense archivage, à la hauteur d’une vie, de mon quotidien. Alors que je relie et regarde les images du début de l’année 2015, prises à notre retour d’Inde, je réalise qu’il est impossible pour moi de différencier l’art de la vie, et qu’il n’y a rien d’arrogant dans ma façon d’essayer de tout mêler et de revendiquer une photographie que j’aimerais (aussi) voir exister en dehors de mes prétentions artistiques, bien que je les sache totalement liée à elles. « Tu en mets toujours trop Artus », me dit-on souvent, car c’est rarement un portrait qui m’intéresse, mais la succession de plusieurs, révélant un état, ou plutôt un moment, que je n’ai su capturer avec une seule image.

Photos d’exposition, portraits de mes amis présents au vernissage ; vue de la banalité environnante. Chambre d’hôtel, dîner de vernissage ; photos de la maison qui nous héberge. Pas de photos ici pourtant de ma couverture pour M le magazine du Monde post Charlie, pourtant très importante pour ma carrière de dessinateur… Comme si seul le faire et sa retranscription m’intéressait, pas une actualité dont je ne sais réellement que penser « à chaud ».

Décision est prise que je récupère mon ancien appartement de la rue Portefoin pour en faire mon atelier. Régulièrement, les gens qui nous entourent me demandent pourquoi je n’ai pas Instagram, ni Facebook, et je ressasse, parle des nouvelles technologies, de La société de Surveillance, de L’Humanité augmentée, et critique La raison numérique en citant sans cesse Éric Sadin, qui me paraît le philosophe le plus important de notre génération, celle qui vit ses contradictions dans un monde soi-disant de plus en plus petit.

Loin de tout cela, à Angoulême, Jacqueline, Michel, Batman, Sam, Mathieu, et Jeremy (grâce à qui « j’ai eu le plan »), visitent mon exposition et me parlent du chemin parcouru depuis les années 90 (et FTBX, le fanzine que j’avais co-fondé à Beauvais fin 80, dont je vois le titre tatoué sur le pied d’un presque inconnu). On voit aussi le photographe Harry Gruyaert, père de notre amie Saskia, dans notre canapé ainsi que le réalisateur ami de Jessica, Gaspar Noé, en plein montage de son film à caractère pornographique Love.

Je me souviens de ces moments comme d’une période où tout recul m’était impossible, travaillant sans cesse, sans répit. Le bonheur de voir notre fils Anatole, grandir au milieu de tout cela, et l’inquiétude aussi qu’il ne perçoive ce qui me sépare alors de sa mère qui se range du côté de la société du spectacle « à l’opposé de toute idée d’art posthume » de gens qu’elle décrit comme « bloqués dans un autre temps » (ou bloqués tout court), sans considérer ce qui me paraît être l’investissement de vies entières, non pas en décalage avec la réalité, mais éloignés d’une volonté toute contemporaine d’immédiateté devenue obligatoire, « par la force des choses ».

La tyrannie du « Ici et maintenant ».

Mais, comme je le dis dans un dessin, « Je la suivrais jusqu’au bout du monde », alors pourquoi s’inquiéter ?

Cahier #V

Février – Avril 2015

« Déménager, déménager, déménager ! ». Des centaines de kilomètres parcourus dans le silence le plus total, tendus à l’extrême. Peu de photos au début de cet album de notre amour. « Cet amour si violent si fragile si tendre si désespéré, beau comme le jour et mauvais comme le temps quand le temps est mauvais »(Prévert). Pendant les vacances, Pierre-Hippolyte et Laura nous invitent à Ambleteuse, dans la magnifique région du P’tit Quinquin de Bruno Dumont, sans vraiment réaliser la tension qui règne dans notre couple, tandis qu’Anatole en profite pour affirmer son caractère. Puis, les grands-parents de Jessica, – ceux que nous voyons en cachette à cause d’histoires familiales plus ou moins tenues secrètes, nous reçoivent avec générosité à Villerupt, où l’amour de Jessica pour sa grand-mère paternelle, toujours aussi émue dès que nous passons la porte de la maison, crée une petite accalmie.

J’y découvre une nouvelle fois avec plaisir les représentants de la principale communauté italienne de l’Est de la France qui doit son essor (et sa chute) aux mines de fer et aux hauts fourneaux maintenant hors d’usage, à deux pas de la frontière Luxembourgeoise.

Les paysages défilent, immuables dans leur beauté et leur banalité, qui parlent d’une France à l’abandon, terre d’histoire et d’histoires. Le mac Do qui remplace la confiserie, et les attentats de Charlie Hebdo qui trouvent leurs échos dans des graffitis et des affiches qui semblent montrer que rien n’est réglé ni ne le sera jamais. Les anciennes colonies Françaises, Mai 68, un drapeau palestinien et une étoile de David… « Il serait peut-être temps de se remettre à jouer du pavé » collé « dans un quartier branché Parisien», comme je le dessine pour M, le magazine du Monde dans lequel je tiens dorénavant des chroniques régulières…

Avec Pipo, l’ami de Jessica, nous commençons à tourner la partie parisienne du potentiel documentaire long que je consacre à mon ami skateboarder Sylvain dit « Batman »… et tout le monde me demande ce que veut dire le « 1982 », l’année où j’ai commencé le skate, que j’ai taggé sur ma planche. Revendication de vieux skateur sur le retour, ou foi en quelque chose qui me rattache à un moi-même que je refuse de perdre ou laisser filer ?

Jessica décide de partir une dizaine de jour à Los Angeles voir sa copine Sophie, et Anatole, comme moi sommes ravis de la voir revenir, bronzée, avec un nouveau plan de vie : « Et si nous allions vivre à Juan-les-Pins ou dans la campagne environnante ? », dès sa descente d’avion. Il faudra que je lui dise oui et que nous commencions à visiter virtuellement les villages de la « Californie Française» pour qu’elle se rende compte que, « – Non, jamais, nous ne pourrons vivre là-bas à temps plein »… Le 23 mars, jour de l’anniversaire de ses 3 ans, Anatole est littéralement couvert de cadeaux, comme toujours. Son préféré : un petit harmonica ramené de LA, qu’il perdra (puis retrouvera) quelques jours plus tard dans une exposition prévue, mais que j’avais complètement oublié de préparer, dans un magasin de lunettes/surfshop branché à l’occasion de la sortie de « mon pro-model ». Une bouffonnerie de plus qui me rend malgré tout très heureux.

Foule, sourires, vrai mélange de gens (notamment les potes de skateurs de la Fontaine qui squatent le canapé et tchatchent tout le monde bières à la main). Les murs sont recouverts de centaines de photocopies de dessins et d’un texte, très trash, que j’adore, et me permet de revenir sur mon « parcours de dessinateur ». À gauche « la liberté et la folie de mes débuts » à droite « la maturité et l’intelligence de mon trait »… Ce qui a changé ? « – Mais tu ne traînes tout simplement plus avec les mêmes personnes, Artus ».

Quoi d’autre ? Un échange de dessins avec mon comptable, une photo de mon vieux pote Calixte qui se plaint de ne jamais être dans mes albums, pour finir sur des photos d’Auxerre, où nous allons passer un charmant week-end chez la grand-mère de Saskia avec son père et sa mère, juste avant l’expo d’Harry à la maison Européenne de la photographie…

Progressivement les choses s’arrangent avec Jessica. C’est bon, nous allons déménager, « mais à Paris et nulle part ailleurs »… Quoique, « Et si nous allions vivre en banlieue pour avoir plus d’espace, ou dans le XXème, ou à Los Angeles ? ». En tout cas nous ne parlons plus du mariage ni du deuxième enfant qui étaient au centre de nos discussions fin 2014… Pour le faire plus sereinement plus tard ?

Cahier #VI

Avril 2015

Ici, toutes les photos paraissent prises le même jour ou à peu d’intervalle, alors qu’en réalité le tampon qui les date correspond, non pas au jour de la prise de vue, mais à celui du dépôt des pellicules chez Negatif +, dont le format des « bandes de lecture » (en général 14 x 18) a déterminé ce nouveau projet d’archivage de mon quotidien. À la question que je me posais de savoir s’il s’agissait d’albums de photos de famille (celui-ci correspondant au sixième tome), j’aimerais répondre non et oui à la fois.

« Recontextualiser l’art dans la vie », pourrait-être l’un des buts poursuivis, mais pas seulement. En pensant à l’ouvrage Family in the Pictures 1958-2013 de Lee Friedlander et aux photos de famille de Harry Gruyaert, je me dis que j’adorerais monter une exposition sur ce sujet – ce à quoi Jessica me répond que ce serait sans doute jugé prétentieux de ma part de proposer cela à Harry au moment où une grande rétrospective de son travail, très impressionnante, à la Maison Européenne de la Photographie, valide une vie entière vouée à une pratique exemplaire.

Les images s’accumulent : Rambo dans une salle de Bowling, une rampe skaté deux minutes chrono dans un champ, Yorgo Tloupas, notre pote skateur et graphiste, qui nous accueille dans sa maison de Saint Rémy-les-Chevreuse, l’artiste Braco Dimitrijevic qui nous parle de son travail, Ana endormi, puis jouant au parc de Vincennes à l’anniversaire de Jessica, avec Aili et Louca, les enfants de mon pote Pétri rencontré en Chine et venu s’installer en France. Puis Jessica qui se prend en photo pour Instagram (ou Facebook ?), juste avant le départ pour Ernée, ma maison de campagne, qu’elle me pousse à mettre en vente sous pétexte qu’elle ne me sert plus que de stock depuis qu’elle refuse d’y aller. Mais que ferais-je de tout ça si la maison est vendue ? Toutes mes œuvres, le projet de La chambre, sans compter les nombreux souvenirs que je trimballe avec moi depuis des années… La bibliothèque de mon père, le portrait de Monsieur Fisher Mouton et Diane, Le couple à la balançoire, les photos de Maryse et Pierre, les skateboards, les vélos, les peintures des copains. «Kill art, Art is Life », gravé dans un bloc de plâtre encadré. Et Anatole qui court dans tous les sens, profite du soleil, comme nous, rare dans la région dont l’austérité continue de nous faire peur.

Dans la grande chambre au soleil, face à l’église, la seule pièce que je regretterais vraiment si la maison finissait par être vendue, devant la maison et dans les parcs de la petite ville, Anatole et Jessica jouent, jouent, comme si nous nous retrouvions enfin. Petri et Yuan, venus nous rendre visite avec leurs enfants, organisent une session photo où tout le monde est heureux de participer. Quelque part, je ne peux m’empêcher de penser que cette maison était bien plus faite pour des cris d’enfants que pour servir de garde-meuble, mais comment imaginer jamais vivre ici autrement qu’en ermite ou pour de très courtes périodes.

Si seulement il était si facile de tourner les pages que Jessica, avec toute sa jeunesse et sa joie de vivre, ne le croie. Ernée a bien évidemment fait son temps mais que ferais-je, réellement, une fois la maison vendue, « de tout ce bordel » ?

Cahier #VII

Avril – Juin 2015

Impossible de dormir. Je me suis acheté un nouvel appareil photo. « Mon premier Hasselblad » : un SWC/M avec un 38mm Biogon traité au mercure, l’un des derniers de sa génération. Monture fixe attachée au boitier. 1980. Je pense à lui avant de me coucher. Aux potentialités de la machine. Je me tourne et me retourne. Jessica s’est endormie à 22h30, comme quand elle se lève pour amener Anatole à l’école. Je viens de traverser trois semaines de travail intense et j’ai besoin de compenser avec des projets artistiques. Du coup je dors peu. Je me tourne et me retourne.

J’ai commencé une série d’albums de famille ou je mélange les photos de mon intimité et ce qui nous entoure. Rue, village, café, lieux de passages ou de court séjours. Le tome 7 réunit des photos de notre week-end avec un couple d’amis au mont Saint-Michel. Suivent des photos d’un tournage entre Angoulême, Saintes, Bordeaux et La Rochelle, puis les retrouvailles avec Jessica, notre quartier, la chambre Plaubel en réparation, le travail, Anatole dans la forêt en banlieue, Anatole à Paris, Anatole qui joue à l’arc et tire sur les pigeons, et moi qui colle mes photos jusqu’à pas d’heures parce que je sais que le lendemain je vais devoir faire des dessins pour : Gallimard, Le Monde, un hôtel de luxe, un magazine japonais, et que sais-je encore. J’achète un best seller, vais manger un burger, visite un appartement avec Jessica qui rêve (toujours) de déménager tandis qu’elle monte une boîte de prod avec sa copine Vanessa : « et si on te produisait Artus » ? Et si j’avais du temps. Plus de temps.

Le frère de Jessica s’ennuie dans notre canapé. Jessica s’y endort dans la journée, épuisée de gérer seule Ana qui me manque – et pourtant j’essaye d’être là, vraiment là quand je suis là. Daniele regarde mes albums de famille et prend une photo de lui-même « pour Instagram ». Il me dit, à la fois distrait et intéressé, que je continue de faire « toujours plus où moins la même chose que tu as toujours fait ». Mais peut-être avec plus de moyens. Parfois je me demande si cela vaut le sacrifice du temps. Temps passé à ne rien faire, à lire, à skater.